日々の暮らしで感じる疑問や喜び、悲しみ、怒り。そうした感情が生まれるのは、わたしたちが「社会」とつながっているから。わたしと地続きにあるこの社会について、それぞれの形で発信を続ける方に、社会とのつながりを意識するようになったきっかけと、これからについて伺っていきます。第5回は、目に見えない記憶や痕跡などを手がかりに、戦争や核を題材にした作品を紡ぐ小林エリカさん。

作家、アーティスト

目に見えないもの、時間や歴史、家族や記憶、声や痕跡を手がかりに、入念なリサーチに基づく史実とフィクションを織り交ぜた作品を制作する。小説『女の子たち風船爆弾をつくる』(文藝春秋)で第78回毎日出版文化賞(文学・芸術部門)受賞。コミック『光の子ども』(リトルモア)など著書多数。最新刊は『おこさま人生相談室』(柏書房)、訳書に『わたしは なれる』(green seed books)。国内外でテキストと呼応するようなインスタレーションも手がけ、個展「Yの一生」、グループ展「ニュー・ユートピア──わたしたちがつくる新しい生態系」(ともに2025年)などを開催。2025年にインディペンデントな出版社「arbaro books」を立ち上げる。

自分はなぜここに生きているのか。その「不思議」が創作の原点

──戦争や核を題材にした小林さんの作品や過去のインタビューを拝見していると「痕跡」や「見えないもの」といったテーマが通底しているように感じます。創作の原点は、自分がなぜここに生きているのかという「不思議」と向き合うことだったそうですね。

小林さん そうですね。それこそ今であれば、この瞬間にもガザにはじまり、世界各地で戦争や暴力により殺されている人がいて、かたや生きている私がいる。そういうことが子どものときからすごく不思議だったし、大人になるとなんとなく「仕方ない」とされてしまう不条理にどうしても納得がいかないというか、答えが出ないから、それを探すために書き続けているところがあります。

──「戦争」というテーマと向き合うようになったのは、どんなきっかけがあったのでしょう?

小林さん そもそも自分にとって戦争はすごく遠いものでした。子どもの頃は、“自分とはまったく違う人たち”が、学びだとか食べ物が足りていなかったから戦争をしてしまったんじゃないかみたいに考えていたけれど、私の父が1945年の敗戦間近に書いた16〜17歳頃の日記を読むと、「又一日命が延びた」と書いた同じページに、ドイツ語や算数を勉強しながら日々を過ごしている様子が記されていたんです。

自分の生活、例えば月経がつらいとか勉強しなきゃいけないとか友達や家族との関係に悩む日常の中に戦争がある、ということが衝撃だったし、想像できていなかったなと気づかされて。

一生懸命な気持ちが加害にすり替えられる。それが戦争の恐ろしさ

──第二次世界大戦下において、学徒勤労動員で風船爆弾※の製造に従事させられた高等女学校の生徒たちを描いた『女の子たち風船爆弾をつくる』にも、そんな「日常」が色濃く描かれていました。

※コンニャクのりで和紙を貼り合わせた直径約10mの風船(気球)に、爆弾や焼夷弾を吊るした兵器。1944年から1945年にかけて日本からアメリカに向かって吹く偏西風に乗せて約9300発が米国本土を狙って放たれ、1000発以上が北米大陸に到達したとされる。オレゴン州では民間人6人(妊娠中の女性1人と子ども5人)が死亡した。

小林さん 風船爆弾づくりは戦後40年も歴史に記されることなく、従事していた女学校の生徒たちにも詳細は知らされていませんでした。爆弾を運ぶ巨大な風船をつくっていた女の子たち一人一人の人生をたどっていくと、すごく純粋な気持ちで作業をしているんですよね。

その一生懸命さが、本人の気づかないうちに違うものにすり替えられて、加害に加担してしまうのが戦争なのだと知ったときに、言いようのない恐ろしさを感じました。ひるがえって、もし自分がそういう状況になったら、たぶん「誰かの役に立ちたい」「頑張りたい」と思ってしまうだろうなと。

これまで、戦争にまつわる作品を書きながら何度も「大きな構造の部分で、事前に止められる可能性があったのではないか」と思ったし、過去を振り返ったときにどのタイミングなら「NO」と言えたのか、どうしたら加害に加わらずにすむ世界をつくれたのかということをすごく考えるようになりました。けれど同時に、一人一人の力は無力じゃないということも強く感じたんです。

──「一人一人の力は無力じゃない」とはどういうことでしょう?

小林さん 40年間隠されてきた風船爆弾づくりの研究開発が行われていた旧日本陸軍の登戸研究所にまつわる史実は、地元の高校の先生とその生徒たちが聞き取り調査を行なったことで初めて明らかになり、歴史が書き換えられました。そこから市民運動が起こり、2010年に明治大学平和教育登戸研究所資料館が生まれ、その歴史を今に伝えています。

当時はまだ選挙権もなかった高校生たちがこんなふうに社会や世界を変えて、未来をつくっていけるんだと知ったとき、私たち一人一人の力は全然無力ではないし、現実を動かすことができるんだと切実に感じたんです。今の世界で心がくじけそうになったときは、平和教育登戸研究所資料館のことを想うようにしています。

自分の選択が誰かの命を左右するかもしれない。それぐらい意識的でいたい

──小林さんにとってはお守りのような存在なのですね。男性社会の中で抑圧された女性たちを描いた『彼女たちの戦争 嵐の中のささやきを!』には、「私がしなければならないのは、まず自問だ」とありましたが、その言葉の背景にある思いをもう少し詳しく伺えますか。

小林さん なんだろう…「自分は善人ではない」という思いがベースにあるんです。例えば風船爆弾づくりにしても、もし同じ状況にいたら自分はものすごく頑張った気がするし、できていない子に対して悪口を言っていたかもしれない。もし作家だったら、それこそ従軍してプロパガンダを書きたいと思ったかもしれない。

そういった自分の中にある欲望とか、ずるさみたいなものをきちんと把握したいと思っていて。根っからのいい人で、「そんなことは絶対ない」と思えるのがいちばんいいんだろうけれど、私はそんなに強い人間ではないから。やっぱりおいしいものがあったら食べたいし、できるなら楽したいとか考えてしまうタイプです。

そういう自分がいるということを心に刻みつつ、どういう考え方や学びを身につけ、どんなふうに自分に問いかけたら、加害に加担する選択をせずに生きられるかということは、つねに考えたい。私が今取れる選択のひとつひとつが誰かを生かすかもしれないし、殺してしまうかもしれないということに意識的でありたいと思っています。

──その「選択」への思いは、小林さんが子どもの頃に影響を受け、これまでの作品にもたびたび登場するアンネ・フランクの存在も大きいのでしょうか。

小林さん そうだと思います。以前、アンネ・フランクの足取りをたどる旅の中で、彼女が亡くなったベルゲン・ベルゼンに行ったとき、「あと1カ月早く戦争が終わっていれば、彼女は死ななかったかもしれない」と思いました。アウシュビッツでも、もし1週間解放が早ければ彼女は生き残っていたかもしれない。

アンネが生まれたフランクフルト・アム・マイン前で「もしこの街で、誰もナチドイツに投票していなかったら、その十数年後に彼女が死ぬことはなかった」と思うと当時に、自分の選択が、十数年後に誰か一人の命を左右するかもしれないということを考えるようになって。

今、私たちはすごくたくさんの選択をしながら日々を生きていますよね。選挙で誰に投票する・しない、何かを買う・買わない、どういうことを発言する・しない…。それをずっと考え続けるのは疲れてしまうけれど、「自分の選択が誰かを生かすかもしれないし、殺してしまうかもしれない」と思うぐらい、選択というものに意識的でありたいと思っています。

三世代でここまで変われたのなら、私たちの二世代、三世代先はもっと変えられるはず

──大切なお話をありがとうございます。これまでのお話とも重なるかもしれませんが、自分と社会が地続きであることを想像する力の広げ方について、ぜひアドバイスをいただけたら。

小林さん もう日々悩みまくりなので、私のほうが知りたいくらい(笑)。ただ、「自分のやっていることは意味がないんじゃないか」「何も変わらないんじゃないか」と無力感に苛まれることってありますよね。でも、そんなときに思い出してほしいのが、日本は80年間、戦争による戦死者を一人も出していないということ。

平和は当たり前にあるものではなく、一人一人のものすごい努力が連綿とつながってきたおかげで今があります。ここからは、私たちが戦後100年、200年とそれを保っていくぞという気合を持って生きていきたい。風船爆弾づくりは、たった80年前の女性たちの話なんです。彼女たちには選挙権がなく、将来を含めて自分で何かを選ぶことが難しかった時代でもあります。

今も戦前と地続きのつらさはあるけれど、私たちに選挙権があり、学校で文字の読み書きを学べて、やりたいことや未来を自分で選べるのは、社会や家庭の中で女性たちが闘い、権利を勝ち取ってくれたから。私のおばあちゃんは小学校しか行けず、読み書きができなかったけれど、孫の自分は今こうして作家としてものを書けている。それって本当にすごいことなんですよね。

おばあちゃんの代からたった三世代でここまで変われたのなら、私たちの二世代、三世代先はもっと変えられるはず。変化は何か大きな目立つことではなく、日々の生活のちょっとしたことの中にあると思うから、それを本当に誇るべきだと思うし、お互いに褒めたたえながら一緒に頑張っていけたらと思います。

Recommended for yoi

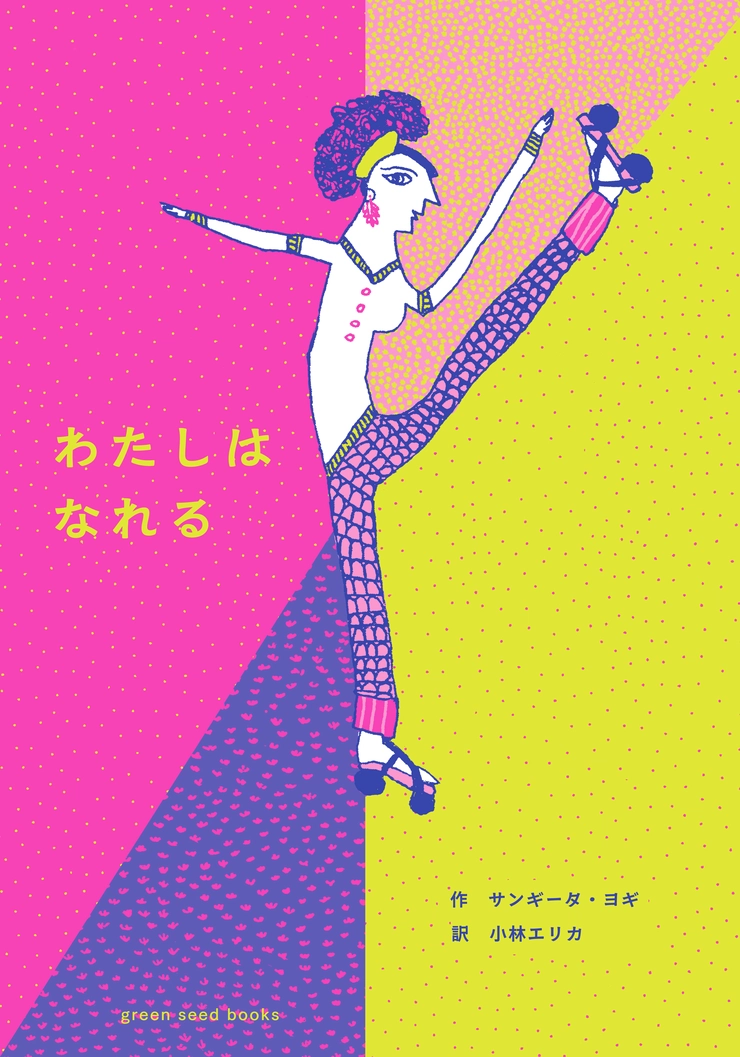

『わたしは なれる』

『わたしは なれる』サンギータ・ヨギ(作)、小林エリカ(訳) ¥3960/green seed books

「翻訳をさせていただいたこの本は、世界一美しい本をつくるといわれるインドのタラブックスのもの。インドは男女格差が激しく、作者のサンギータ・ヨギさんは小学2年生までしか学校に行けず10代で大家族に嫁がされ、一男三女の母になりました。家事育児で自分の時間はほとんどないけれど、絵を描いているときだけは自由になれる。おしゃれをしたい、外国に行ってみたい、学校で学んでみたいといった、『私はこういう女になりたい』という思いを絵本にしたものです。

日本語版を刊行したのは、ひとり出版社『green seed books』の戸塚貴子さん。インドのタラブックスから船で日本の港に運ばれた本を、自ら1トントラックを運転して迎えに行ったというパワフルな女性です。いつか、サンギータさんの夢を叶えられたらいいなと思って、戸塚さんと一緒に本を広めようとしているところです」(小林さん)

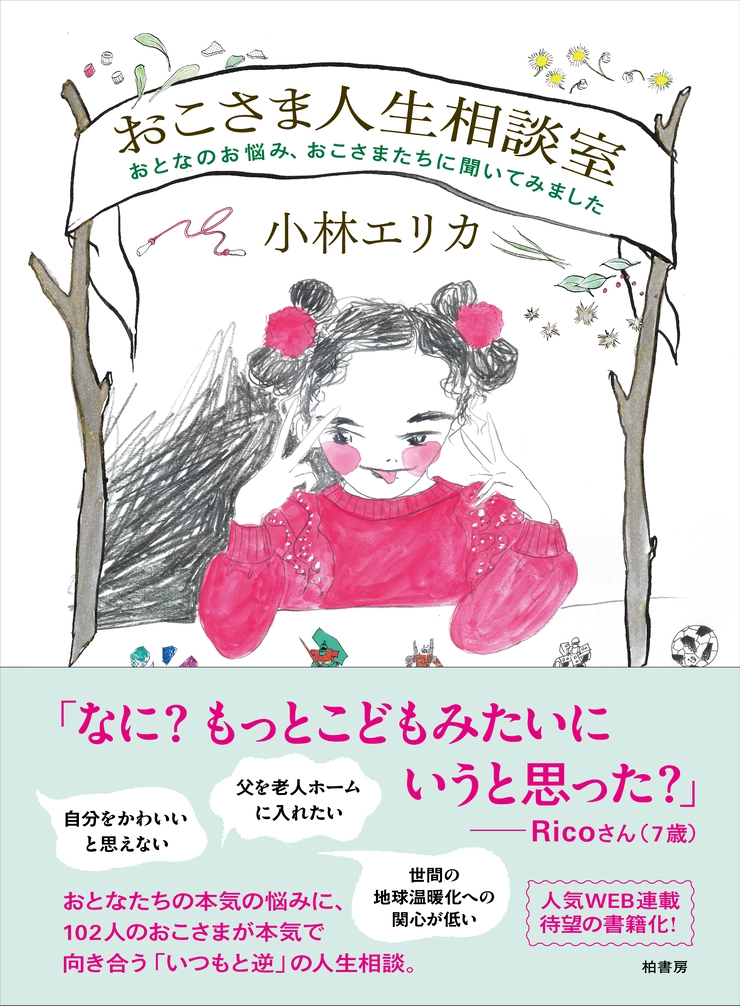

『おこさま人生相談室』

『おこさま人生相談室』小林エリカ ¥2200/柏書房

「こちらも自分が携わった本ではありますが、大人の悩みに回答してくれるおこさまたちの言葉に、私自身が何度も救われています。こんなにも頼もしい人たちが今を生きていて、未来を一緒につくっていけると思うと、勇気と希望しかありません。

今はみんな忙しいし、それぞれにつらいこともたくさんあると思うんです。私自身、子どもに『聞いて』と言われても、忙しいと『後でね』となってしまうことも多いし、大人同士でゆっくり喋ろうとしてもつい答えを急いじゃうことがある。でも、肩書きとか、『大人』とか『子ども』みたいな役割を一度脱ぎ捨てて、お互いの言葉を真摯に聞き合う時間を1日数分でも持つことができたら、社会は本当に変わるんじゃないかなと思わせてもらえた一冊」(小林さん)

イラスト/三好愛 画像デザイン/前原悠花 構成・取材・文/国分美由紀