「選挙」をテーマにドキュメンタリー映画を制作したダースレイダーさんとプチ鹿島さん、そしてペヤンヌマキさんの鼎談シリーズVol.2。選挙にまつわる情報収集から有権者が磨くべき力、そして民主主義のスピード感について、じっくり伺いました。

ラッパー

パリ生まれ、幼少期をロンドンで過ごす。全国東大模試6位の実力で東京大学に入学するも、浪人の時期に目覚めたラップ活動に傾倒し中退。2000年にMICADELICのメンバーとして本格デビュー。日本のヒップホップでは初となるアーティスト主導のインディーズ・レーベルDa.Me.Recordsの設立など若手ラッパーの育成にも尽力。2010年6月、イベントのMCの間に脳梗塞で倒れ、合併症で左目を失明するも眼帯をトレードマークに復帰。現在はThe Bassonsのボーカルの他、司会業や執筆業とさまざまな活動を積極的に続ける根っからのエンターテイナーとして活躍。2020年4月よりプチ鹿島氏とYouTube番組「ヒルカラナンデス(仮)」を毎週金曜に配信中。

時事芸人

新聞14紙を読み比べ、スポーツ、文化、政治と幅広いジャンルからニュースを読み解く。2019年に「ニュース時事能力検定」1級に合格。コラム連載は月間17本で「読売中高生新聞」など10代向けも多数。著書に『半信半疑のリテラシー』(扶桑社)、『お笑い公文書2025 裏ガネ地獄変』(文藝春秋)など。

劇作家・演出家/演劇ユニット「ブス会*」主宰

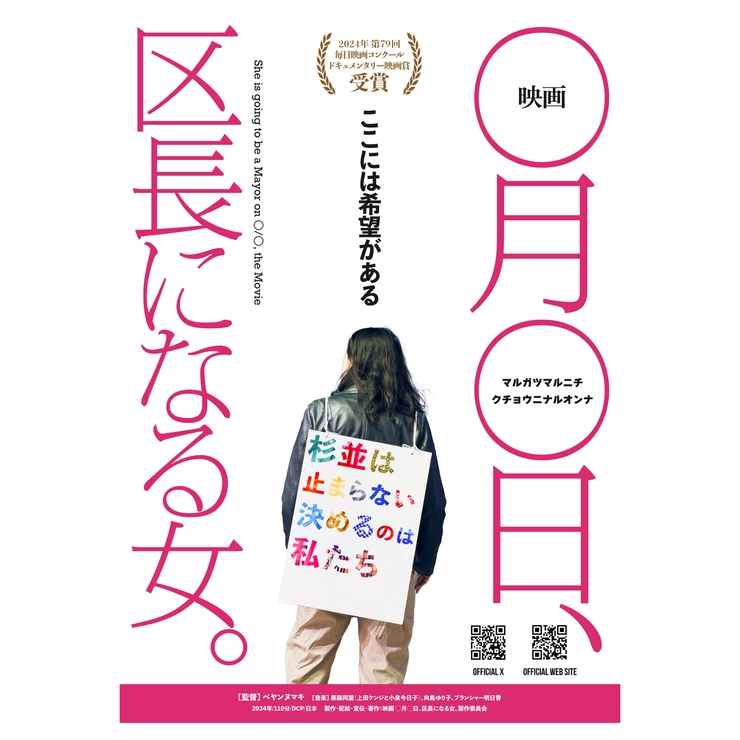

早稲田大学卒業後の2010年、演劇ユニット「ブス会*」を立ち上げ「自分ごと」を起点に現代を生きる女性たちに焦点を当てた作品を発表してきた。2014年『男たらし』、2015年『お母さんが一緒』が岸田國士戯曲賞最終候補作品に選出。近年は地域の問題を「自分ごと」とし、ドキュメンタリー『映画 ○月○日、区長になる女。』を監督(2024年公開)。また脚本家としてテレビドラマなども手がける。

選挙に興味を持ってもらえるなら…と立候補も考えた

──「身近な人との間でも選挙や政治のことは話しづらい」という声をたびたび耳にしますが、ぺヤンヌさんはその解決策として立候補を考えたことがあるそうですね。

ペヤンヌマキ(以下、ペヤンヌ) そうなんです。私も「選挙に行ったほうがいいよ」みたいな話って一般論としては言えるけど、昔からの友達には話しづらいなと思っていて。もし自分が「立候補しようと思ってる」と言ったら、少なくとも選挙自体に興味を持ってくれるかなと。そもそも政治の話って「国政が…」「支持政党は?」みたいな話だと思われがちだけれど、私たちの生活の話=政治の話なんですよね。

プチ鹿島 よく政治ネタや時事ネタを「自分の日常とは別モノだ」と考える人もいるけれど、政治って本当に生活そのもの。例えば、「マンションの管理人の言動がひどいからみんなで相談して変えよう」っていうのも民主主義だし、今日のごはんのことも含めて日々起きたことをみんなでわいわい考えたり話したりすることも全部政治につながっていますから。

ペヤンヌ 杉並区で長年住民運動をやってこられた方は、隣にいる人に「ねえ、これってどう思う?」と身近な困りごとを問いかけて、会話が生まれるところから活動を始めたとおっしゃっていて。否定から入るのではなく、論破するのでもなく、とにかく相手の話を聞く。そういう対話の形ってすごく大事だなって。それこそ、私たちの映画を観た感想を語り合うところから始めてもいいと思うんです。

ダースレイダー(以下、ダース) 187票差で杉並区長になった岸本聡子さんに密着した『映画 ○月○日、区長になる女。』は、ペヤンヌさん自身が巻き込まれていく感じはもちろん、ボランティアの人たちのかかわり方や、候補者の岸本聡子さんが「もういいや」と立候補を取りやめてもおかしくないぐらいの空気感まで記録されていて、地に足のついた楽しさがある作品。

地方自治体の選挙って国政選挙に比べると話題が小さくなりがちだけど、これを観ると、実は自分たちの生活に必要なことが濃縮されているんだとわかる。僕も杉並区民ですが、あの区長選以降、選挙に対するみんなの熱はかなり変わったと思いますね。「自分たちの街なんだからなんとかしようよ」「選挙に参加すると、自分の声によって何かが変わるかもしれない」と考えられる人が増えていると思う。

プチ鹿島 僕らは「自分たちの選挙区じゃないけど、ちょっと見てみたい」と思う現場を取材しているので、よくいえばアウトサイダー、基本はただの野次馬です。ペヤンヌさんは現場を内側から撮っているから、ある意味僕らとは正反対だけど、選挙に対するペヤンヌさん自身の熱も感じられてすごく面白かったですね。僕らの映画とあわせて観たら最高なんじゃないかな。

ペヤンヌ ありがとうございます。私も地元の地方選挙を追うことで、「この延長線上に都議会議員選挙があり、国政選挙があるんだろうな」と、いろんな選挙が自分の中でつながってきた感じはあります。もし「国政はちょっと遠いな」と感じたら、自分にとっていちばん身近な自治体の選挙や政治に目を向けることが第一歩になるのかもしれません。

『映画 ○月○日、区長になる女。』

Prime Video、U-NEXT、YouTubeほかで配信中。

製作・配給・宣伝・著作:映画 ◯月◯日、区長になる女。製作委員会

©️2024 映画 ◯月◯日、区長になる女。製作委員会

選挙直前に突然出てくる“いい話”は、半歩下がって見たほうがいい

──最近の選挙ではSNSとのつき合い方も話題になりますが、ぜひ情報収集のコツについて、皆さんの考えをお聞かせください。

ペヤンヌ つい気になる人ばかり追ってしまうけれど、実はすべての候補者を見比べるってすごく大事で。政見放送や選挙公報だと一方的な主張しかわからないけれど、例えば候補者討論会に行くと、誰がどんな課題にどのくらい深く向き合っているのかがわかります。区議や市議の場合は、議会を傍聴に行くのもおすすめですよ。

選挙で支持者にすごくいい顔をしていた人が、まるで別人のようにものすごいヤジを飛ばしたり、恫喝まがいのことをしていたり、そうかと思えばまったく仕事をしていない人がいたり。国政も、できれば切り抜き動画ではなくて、ちょっとでもいいから国会中継を見てみると、その人の態度がわかる気がします。

ダース 最近は政策をSNSでまめに発表する候補者もいますが、基本的に本人が発信している情報は、カッコ付きの自分が見せたい“情報”だと思っておいたほうがいい。選挙直前になると突然出てくる給付金や無償化といった“いい話”も、「このタイミングで決まるってどういうことだろう?」と半歩下がって見る姿勢が大事だと思います。

──いわゆる“二馬力選挙”や演説の場で発せられる差別発言、SNSで飛び交うデマやフェイクニュースなど、「人を見る目」を含めて有権者の力が試されるような場面も増えている気がします。

ペヤンヌ さっきダースさんが言った「人を見る目」ってすごく大事だけれど、それを磨くうえで「この動画を見ればわかる!」とか「これが真実!」みたいな手っ取り早い方法ってないじゃないですか。むしろそこに飛びつくと安易にデマを信じて拡散してしまう危険性もあるし。

だからやっぱり自分の目で候補者を見て、演説を聞いて、できれば話しかけてみる。あるいはいろいろな本や映画に触れて自分の感性を磨く。そういう不断の努力が必要だと思います。

候補者を知るという意味では、最近増えてきた投票マッチングもある程度有効かもしれませんね。例えば「選択的夫婦別姓に賛成・反対」「原発稼働に賛成・反対」「憲法改正に賛成・反対」など、基本的な考えが自分と合うかどうか確認できるので。

ダース 民主主義は「みんなで話し合って決めていこう」という考え方だけど、いちいち全員で集まるのは大変だしそれぞれに事情もあるから、日本では選挙を通じて自分たちの代理人を選び、代わりに話し合ってもらう「議会制民主主義」をとっているんですよね。議員のことを「先生」と呼ぶ人もいるけれど、あくまで自分の代理人なんです。

例えば、誰かに「◯◯を買ってきてほしい」とお願いしたら全然違うものを買ってきた、お財布を預けて用事をお願いしたら全然違う使い方をした上にお金を抜き取っていた、みたいなことがあったらダメじゃないですか。僕らのお金=税金を扱う議員に対しては、それと同じ感覚で見たほうがいいと思います。

プチ鹿島 代理人を選ぶってことは、つまり主役は僕らですよね。主役として1票を投じる機会があるのに「どうせ自分の1票じゃ変わらないよ」と思ってしまうと、現状を変えたくない人たちは「しめしめ」と喜ぶわけです。そう考えると、やっぱり参加したほうがいいし、見続けたほうがいい。無関心でいると、いろいろなことをどんどん勝手に決められちゃうから。

さっきもお話ししたように「完璧な人を選んでよかった」と思えるケースはレアだし、「今回はこの人を代理人に選んだけど、ちょっと違ったな」と思ったら次は違う人を選べばいい。選び直す機会はあるから安心してくださいっていうことは伝えたいですね。

変化には時間がかかる。投票日からが本当のスタート

ダース 有権者の力という意味では、杉並区長選のように結果が187票差という僅差の選挙もありますから。

ペヤンヌ ただ、確かに当選はしたけれど、考えが違う人や投票しなかった人の意見も聞きながら方向性を決めていくのが民主主義だから、いきなりガラッと変えるのは無理な話なんですよね。目に見える変化が起きるまでには時間がかかるということを知っておかないと、期待するあまり「何も変わらないじゃないか!」と思ってしまうかも。

ダース 行政のトップが変わっても、そこで働く職員の人たちは同じだし、それまでの区長のもとで立てた事業計画や進行中のプロジェクトなんかも色々あるはずですもんね。そこを一気に全部ストップしたら混乱するし、現場の人たちの気持ちも非常にネガティブになってしまう可能性がある。

ペヤンヌ そうそう。すぐに答えや変革を求めたくなる気持ちもわかるけれど、今までのプロセスを無視していきなり「全部変えます!」っていうのは乱暴だし、それこそ独裁政治になっちゃう。

プチ鹿島 民主主義ってすぐに現状が変わるものではないからこそ、自分たちでチェックしながら一緒に育てていくぐらいの感じがいいと思うんですよね。選挙はどうしても投票日のカタルシスが注目されがちだけれど、そこからが本当のスタート。そう考えると、議会の動きとかニュースにも自然と興味を持てるんじゃないかな。

ダース 民主主義って手間も時間もかかる制度だから、いろんな経験をしたり間違えたりしながら、ちょっとでもよりよい方向を目指していくしかない。そのためにも、やっぱり政治家その人自身を観ることが大事だと思います。

撮影/安川結子 画像デザイン/齋藤春香 構成・取材・文/国分美由紀