マンガライターの横井周子さんが、作品の作り手である漫画家さんから「物語のはじまり」についてじっくり伺う「横井周子が訊く! マンガが生まれる場所 」。これまで様々な漫画家さんにご登場いただいた連載をまとめてご紹介します。

マンガライター

マンガについての執筆活動を行う。選考委員を務めた第25回文化庁メディア芸術祭マンガ部門ソーシャル・インパクト賞『女の園の星』トークセッションが公開中。

■公式サイトhttps://yokoishuko.tumblr.com/works

- 2023.10.04 待望のドラマ化! 『天狗の台所』が生まれたワケを田中 相さんに訊いてみた

- 『氷の城壁』はどうやってはじまった? 阿賀沢紅茶さんに訊いてみた!

- 『ふきよせレジデンス』で谷口菜津子さんが描きたかった“希望”

- 日高ショーコさんが『日に流れて橋に行く』から見つめる、明治と今の重なり

- 『胚培養士ミズイロ』でおかざき真里さんが選んだ、「不妊治療」というテーマ

- 磯谷友紀さんが『東大の三姉妹』に込めた、頑張る女の子たちへのエール

- 『気になってる人が男じゃなかった』新井すみこさんの大人気作品がSNSから広がった理由

- アニメ化決定! 『淡島百景』で志村貴子さんが最後まで迷い続けたこと

- スポットライトの当たらない女の子たちを描きたい

- ネガティブな感情の先にある、希望

- 誰にも言えない気持ちに寄り添う物語を

- 500年前の生々しさ、野心。こざき亜衣さんが描く『セシルの女王』のはじまり

- 運命に抗った、ヘンリー8世の6人の王妃たち

- 恋愛関係じゃない男女のフラットなバディ

- 善悪を超えて、最後に信じられるものは

- 目指したのは大河ロマン。河内遙さんが『涙雨とセレナーデ』に編み込む光と影

- あこがれの大河ロマンスを、現代の感覚で

- 少し水を差すとしても、他者に敬意のあるラブストーリーにしたい

- 女の子の力と、少女マンガのピープルツリー

- 『大丈夫倶楽部』で井上まいさんが作り出す、優しくてまあるい世界はこうして生まれた

- 大勢から共感を得られなくても、この実感を作品にしたかった

- 大丈夫じゃなくてもいいし、大丈夫になるほうを向けなくてもいい

- 人知は未だ世界の内に在り されば知るべし 学研すべし

- 椎名軽穂さん18年ぶりの新連載はオカルト×ラブコメディ! 『突風とビート』に込めたときめきと疾走感

- オカルト×コメディは昔から描きたかったテーマのひとつ

- 人にも霊にも同じように優しい「イケメンっぽい女の子」

- 心臓のビートを感じながら駆け抜けていく夏

- 『天幕のジャードゥーガル』でトマトスープさんが紡ぐ、モンゴル後宮譚。彼女たちは「悪」だったのか?

- 彼女たちは「悪」だったのか?

- 奪われた側から見た「知」のストーリー

- 二人組の関係性は、簡単に名前がつけられるほど種類が少ないわけじゃない

- 私たちは本当に「ロマンス」を求めているのか? 冬野梅子さんが『スルーロマンス』で描いたリアルな“女ふたり暮らし”

- 正反対の女二人と、ツッコミのナレーション

- 私たちは本当に「ロマンス」なんて求めているのか?

- この作品は女のロマン。女友達という伴走者とともに

- シモダアサミさんが『体にまつわるエトセトラ』で目指した、コンプレックスからの解放

- コンプレックスがあっても、思いつめなくて大丈夫

- 「私もこんなふうにしたい」という憧れが作品づくりの原動力

- 固定観念みたいな重い荷物をすっと下ろせる物語を目指して

2023.10.04 待望のドラマ化! 『天狗の台所』が生まれたワケを田中 相さんに訊いてみた

●『天狗の台所』あらすじ●

自分が天狗の末裔だと知らされたアメリカ育ちのオンは、天狗一族のしきたりで14歳の1年間、日本で兄の基(もとい)と暮らすことに。無類の食いしん坊でもある基が、自分で収穫した作物から作る料理はおいしいものばかり。不思議な犬のむぎを加えた二人と一匹の生活を、四季とともに描く。

――『天狗の台所』は、コロナ禍中に考えたお話だと伺っています。

はい。実は全然違う案で準備をしていたのですが、コロナ禍になって、そのお話を描ける気がしなくなってしまったんですね。前作『LIMBO THE KING』を読んでくださった方はわかるかもしれませんが、もともと私はサスペンスとかスリラーが好きなんです。でも、コロナ禍と体調不良が重なって、人が死んでしまったりする作品を全然見られなくなってしまったんですよ。

――しんどい時期に受け取れる物語が変わるのは、すごくわかります。

その頃から、農村の日常とか料理を映した動画をYouTubeとかでたくさん見るようになって、「こういうマンガを描けたらいいな」と思ったんです。ハラハラするというよりは、落ち着けるもの。寝る前に読んで、穏やかな気持ちで眠れるマンガを描きたいと考えはじめたのが、『天狗の台所』のはじまりです。

©️田中 相/講談社

――第1話、オンと基さんがキャラメルクルミを作って外で食べるシーンで一気に引き込まれました。作って食べることと、季節。このふたつに注目したのはどうしてですか。

とても美しいと思うんです、季節の移ろいとか料理って。スマホのカメラロールの中身は、その人が美しいと感じるものだと聞いたことがあるんですが、私の場合は食べ物と景色と友人、あとは推しとか(笑)。そういう美しいものを、描いて残しておきたいって思うのかもしれません。私は恋愛ものに興味があまり向かわないので、「描くに値するもの」と考えると、季節や自然や動物がまず挙がります。1話のクルミは、描くのが難しかったです!

――物静かで料理上手な基さんと、NY育ちで陽気なオン。天狗の兄弟のキャラクターはどうやって生まれたんですか?

私はプロット(物語の構想)を文章で作るんですが、『天狗の台所』は連載前に何度も練り直しました。最初は天狗の話ですらなかったんですよ。私、『魔女の宅急便』が大好きなんです。映画の冒頭に出てくるキキのお母さんの家が素敵だなとずっと思っていて、そこから「魔女みたいな男の人ってなんだろう?」と考えて山伏から天狗にたどり着きました。

©️田中 相/講談社

――3巻では、オンと基が温泉で手作りのアイスクリームを食べるシーンにも癒されました。

ああ、このシーン…このマンガは1冊ごとに季節が巡っていくんです。1巻が秋、2巻が冬で、3巻では春を描いています。桜も咲いていて、むぎもかわいいし、気持ちのいいシーンになりました。

――14歳の1年間だけという約束ではじまった同居なので、最新刊では少し切なさもにじみますね。

このお風呂の回には今後にもかかわる大事なシーンがあるので、ぜひ楽しみにしていてください。

――はい! そして、この秋からは『天狗の台所』がドラマ化されます。

脚本をしっかり読ませていただきました。細かい要望も聞いてくださり、どうしても原作と同じにできない部分はあるんですが、作品を大事にしてくださっているので後はおまかせしています。先日初めて予告編を見せていただいたんですけど、すごくきれいでびっくりしました。私も楽しみにしています。

――最後に、yoiの読者へメッセージをいただけますか。

1巻が出たときに、ある読者の方が「天狗の台所、寝る前に心を穏やかにして寝たいから、しまわず手もとに置いておきたい」ってSNSに書いてくださっているのを発見して。その画面をキャプチャーして保存したくらいうれしかったです。社会全体も変化しているし、みんなが大変な時代。私も考えなくてはいけないこと、心配ごと、実践したいことで潰れそうになります。でも、少し息抜きしたいときに、もしこのマンガが助けになれたらうれしいです。

『氷の城壁』はどうやってはじまった? 阿賀沢紅茶さんに訊いてみた!

●『氷の城壁』あらすじ●

人と接するのが苦手で、周囲との間に壁を作っている小雪。高校では他人と深くかかわらず過ごしていたが、なぜかぐいぐい距離を詰めてくるミナトと出会い──。孤高の女子・小雪、クラスの人気者・美姫、距離ナシ男子・ミナト、のんびり優しい陽太。凸凹な4人のもどかしい青春混線ストーリー。

──『氷の城壁』は、スマホなどでスクロールして読む「縦スクロール」や「ウェブトゥーン」と呼ばれる形式で描かれたマンガです。口コミで人気が出て大ヒット作となりましたが、そもそものアイデアはどのようなものでしたか?

はじめは趣味で描いていたのでうろ覚えなんですけど、お話よりも、違うタイプの子たちが一緒にいるときに生まれるバランスみたいなものが頭にあったと思います。小雪と美姫みたいに性格も価値観も全然違う子同士が仲良かったり、合わない子と対峙したときにどういうふうになるかな?と。

©︎阿賀沢紅茶/集英社

──メインの4人はどのように生まれたんですか?

つり目でクールな雰囲気の女の子が好きなので、まず小雪を描いて。次に正反対の女の子を考えました。男の子は、おっとりした子と、ちょっとずる賢さもあるような子。そうやって凸凹な4人の関係性から描きはじめたのが、『氷の城壁』でした。

──タイトル通り、物語が進むにつれて、それぞれが持つ心の壁が見えてきます。

実はタイトルの動機は、投稿したアプリの作品募集のテーマが「冬の恋愛マンガ」だったからなんですよ。どうにかして冬っぽさを出そうとして「タイトルに氷を入れとくか」とか「主人公の女の子は冬っぽい名前にしよう」とか、よこしまな気持ちでつけました(笑)。

──最初は趣味で描いていたとおっしゃっていましたね。

自分がマンガ家になるなんて考えたこともなかったんです。マンガを投稿できるアプリがあって、「誰かが見てくれたらいいな」と『氷の城壁』を描きはじめました。そのアプリが終了してしまったので「LINE マンガ インディーズ」に移ったら、投稿作を編集者に読んでもらえるという集英社とのコラボ企画があったんです。軽い気持ちで応募したら、特別賞をいただきました。

©︎阿賀沢紅茶/集英社

──繊細でリアルな心理描写は『氷の城壁』の魅力のひとつ。心に残るシーンはありますか?

序盤はまだ読者の反応がわからない状態で描いているので、「派手な出来事がまったく起きないけれど、本当に伝わるのかしら」と思いながら描きためていました。25話で、小雪が言葉に詰まって、のどのあたりがぎゅーっとなって泣きそうになるシーンがあります。この話を世に出して「わかる!」って反応をいただいたときに、「描けてたんだな」とほっとしました。

──縦スクロールのウェブトゥーンと横組みのマンガは、描かれていてどんなふうに違いますか?

縦スクロールにはページや長さの制約がないので、思い浮かんだ順に並べるだけでいいんですよ。『氷の城壁』はモノローグが多いんですけど、縦スクだと文字を少し離すだけでテンポが作れる。そこは描きやすいし、読みやすいんじゃないでしょうか。

©︎阿賀沢紅茶/集英社

──ウェブトゥーンならではの表現で、小雪が自分をカエルにたとえるシーンも忘れられません。スクロールしていくとカエルが水槽から外に出て、世界が明るくなる。

感情的には重いけど絵柄的にはふざけていて、私も好きです。シリアスな状況でも絵に笑いどころがあるとほっとしますよね。ミナトの飼っているポメラニアンのポン太も、いるだけで画面が緩くかわいくなるので重宝しました(笑)。──それでは最後に、yoi読者にメッセージをいただけますか。

20代から30代にかけてって、人生の分岐が多い時期だと思うんです。就活があったり、結婚する人がいたり、「もうそんなに出世してるのか」みたいな人も現れたり。学生のときは横並びだったのに、それぞれが違う人生を歩みだす。だからこそ、もう本当に人と比べることなく、みんなそれぞれ健やかに生きていきましょうねって思います。

『ふきよせレジデンス』で谷口菜津子さんが描きたかった“希望”

●『ふきよせレジデンス』あらすじ●

夢破れ、人間関係をリセットした配達員・陸。親からの結婚の圧を感じながらも一人暮らしを満喫する会社員ミミ。両親を事故で亡くし、叔父さんに引き取られた女子高生の紺…。みんなの癒やしは、ちょっと変わったコンビニ店員のきらり。これは、「夢」と向き合い「日々」を思案する、あるアパートの住人たちの物語。

──あたたかい読後感の『ふきよせレジデンス』。でも執筆のきっかけは、谷口さんご自身のしんどい経験だったそうですね。

コロナ禍は大きかったですね。私は結婚しているんですが、当時は別居婚だったので、どうしても一人で過ごす時間が多くなって。しかも家族が病気になったり、悩みを抱えていた友人と連絡が取れなくなっちゃったり…。いろんな一人暮らしについて考えていたときに、編集さんから「アパートの話はいかがですか」と提案していただきました。

©︎谷口菜津子/KADOKAWA

──単行本のあとがきでは、マンションでのトラブルについても書かれていましたね。

当時住んでいたマンションで、下の階の人から生活音がうるさいと天井をたたかれるようになってしまったんです。息を殺して暮らしながら、だんだんモンスターが下にいるような気持ちになってきて。管理会社に問い合わせたら、「高齢の女性が一人で暮らしている」「直接話さないでください」と。でもペットボトルのふたを落として下からどーんと天井をたたかれたときに耐えきれなくなって、「どうしたらいいか話し合わせてほしい」と言いにいったんです。

──直接、話をしに。…ドキドキします。

当たり前なんですけど、人の声がしたことにはっとしました。か細い声で「私はこの家を購入しているから引っ越しはできないし、いい人じゃないから我慢もできない」と仰って。「この方にも人生があって、今ここで暮らすしかないんだ」とか「自分の未来かもしれない」と考えていたら、枯葉が風に舞って、一カ所に寄せ集まる情景が浮かびました。今の話だとネガティブに聞こえるかもしれませんが、それをポジティブに描きたくて。

──タイトルはそこからなんですね。「ふきよせ」といえばおいしいものを集めたお菓子も思い出します。

和菓子の「ふきよせ」には、枯れ葉とか秋の美しいモチーフをかたどったものが詰め合わされていて素敵ですよね。『ふきよせレジデンス』も、マンションだけど、ひとつの大きな家みたいなんです。住人たちのそれぞれに色々あるけど、集まるといいかんじの。

©︎谷口菜津子/KADOKAWA

──ご近所さんの距離感で。マンガでは、「きらり」という少し変わったコンビニの店員さんが、それぞれ悩みを抱えるマンションの住人たちを緩やかにつないでいきます。

コンビニって、近所の人たちにとって絶対あってほしい大切な場所ですよね。不思議なことは起きないけれど、魔法のように気持ちが明るくなる話を描きたくて、きらりを魔法少女のように変身するキャラクターにしました。すっぴんのときは魔女っぽいけど、コンビニに立つときはメイクでギャルになる。家族を亡くしたきらりや女子高生の紺というキャラクターの中に、私自身がたくさん考えたことも落とし込みました。

──ご自身で特に思い入れのあるシーンはどこですか?

やっぱり一番最後、見開きのページが続くところでしょうか。全然詳しくないのですが、BTSの「DYNAMITE」のミュージックビデオを見て最高だなって思ったんです。それぞれのキャラクター紹介から始まって、日常パートを経て花火が上がったりして盛り上がり、最終的にまた日常にかえっていく。物語としてもすばらしい構成に感動して、あんなふうにキャッチーにしたいと思って何度も聴きました。

©︎谷口菜津子/KADOKAWA

──何気ない日常を描いているようで、たくさんの祈りのような思いが込められた作品だから、何度も手にとってしまうんですね。最後に読者へのメッセージをいただけますか。

20代後半から30代って、「終わりがある」って気づき始める年齢な気がするんです。体も精神も変化してきて、新しい価値観についていくのがだんだん億劫になったり。それでもできるだけ丁寧にいろんな人の気持ちをすくいとれるように生きていくほうが、最終的には自分自身の幸せにもつながるんじゃないかなって私は感じていて。同世代の方々とは、そういうことも一緒に考えながら生きていけたらうれしいです。

日高ショーコさんが『日に流れて橋に行く』から見つめる、明治と今の重なり

●『日に流れて橋に行く』あらすじ●

時は明治末。老舗呉服屋「三つ星」の三男・虎三郎は、本場のデパートメント経営を学ぶため留学。帰国すると、失踪した兄の代わりに急遽さびれた三つ星の当主になることに。イギリスで出会った謎の実業家・鷹頭や、三つ星初の女性店員・時子らとともに店の再建に挑む。日本橋からのスタートアップ!百貨店誕生の物語。

──明治末から物語が始まる『日に流れて橋に行く』。日高ショーコさんには、同じく明治時代の家令と子爵の恋を描いた傑作BL『憂鬱な朝』もあります。もう一度この時代を描こうと思ったのは、どうしてだったんですか?

『憂鬱な朝』はBLなので、主従関係のラブストーリーという枠組を最初に決めて「主従が恋に落ちるなら明治時代かな」と時代を設定したんですね。あとから歴史を調べはじめたら、もう面白くて。明治って、少し前まで江戸時代。明治維新で西洋化したけれど、人々の頭の中はまだ封建制度のままなんですよね。そのギャップに興味が湧いて、「次の連載を」と言われたときに自然とこのテーマが出ました。

──舞台は老舗呉服店から百貨店へと変化していく「三つ星」です。

日本初のデパートといわれる三越には、高橋義雄、日比翁助といった天才的な実業家たちがいて、流行を発信していたんです。そんな史実を知って男二人のストーリーを考え始めましたが、先が読めないほうが面白いので架空のお店とキャラクターを創りました。明治末にはたくさん呉服店がありましたが、その後15年ほどで一気に減っていきます。そのスピード感も今の時代と合っているんじゃないかな。

©︎日高ショーコ/集英社

──時代ものではありますが、お仕事マンガとしてどこか現代の自分に引き寄せながら読んでいます。

疫病やインフレがあったりして、時代背景に今と通じるところがあるんですよね。主人公の虎三郎は三男で家を継ぐ予定じゃなかったから、東京でも留学先のイギリスでも、いろんなところをぶらぶらして世の中の変化を見ています。朝から晩までまじめに働いていたら気づかない時代の流れを、虎三郎は感じていた。だから革新的なことができるんですね。

©︎日高ショーコ/集英社

──1911年には帝国劇場もでき、エポックな年ですね。

そう思います。今後女性の権利についても描きたいと思っているんですが、平塚らいてうを中心に結社された青踏社が出てきたのも1911年なんですよ。

──時子ら女性たちの活躍が見どころでもあるので楽しみです。

時子は結構難しいんですけどね。自分の意思で三つ星に来たわけではなく、運よく居合わせて気づいたらそこにいた子なので。今はストレスフルな時代だから、マンガの中までつらいと読むのが大変。だから、うまくいかないことがあってもあまり堪えないタイプにしました。でも、失敗したときにまわりに支えてもらえるぐらい真摯に仕事をしているところは、ちゃんと描きたいなと思っています。

©︎日高ショーコ/集英社

──「日高ショーコ」さんはユニットで、原作と作画のお二人でマンガを描かれていますが、お二人にも悩んだ経験がありますか?

「yoi」でもさまざまな考え方を紹介されていますが、「クォーターライフクライシス」(※20代後半から30代半ばの人生について思い悩む時期)という言葉がありますよね。結婚か、仕事か、そもそもこの仕事でいいのか。女性には出産の適齢期もあり、産むならパートナーの同意も取らなきゃいけない。人生のタスクが山積みの時期で、私たちもたくさん悩みました。結局一番「好き」だと思うこと、続けたいと思うことを追求しようと思って、30代も半ばになってから完全にマンガの道を選びました。気づいたらラクになっていて、そこからは光の速さです(笑)。

──そもそもユニットはどのように組まれたんですか?

同人誌からのスカウトでデビューしたんですが、最初は基本的に一人で描いて、オチやセリフの相談をしていたんです。そのうち連載が始まって「もっと話作りに入ってきてもらえると助かるから、二人で描きませんか」と。片方は会社員もしていたんですが、体を壊したことをきっかけにマンガの仕事に専念しました。『憂鬱な朝』の連載中に初めて担当編集さんに「実は二人でマンガを創っていて、お話を考えている人がいます」と言ったんですよ。――『日に流れて橋に行く』にも好きな仕事の楽しさが詰まっています。最後に少しだけ今後の見どころを教えてください。

もうすぐ明治が終わり、大正時代に入ります。明治44年から大正にかけては安定した時期で、人々の消費活動が発展します。不穏な世界情勢もありつつ、新しい時代が始まるワクワク感は大きかったはず。歴史を調べると「へえ、面白いな」って思うことがたくさんあります。そこをできるだけ描きたいですし、読者の方にも面白がっていただけたらうれしいです。

『胚培養士ミズイロ』でおかざき真里さんが選んだ、「不妊治療」というテーマ

●『胚培養士ミズイロ』あらすじ●

自らの手で精子と卵子を受精させる胚培養士(はいばいようし)。アースクリニックで働く天才胚培養士・水沢歩は、“男性不妊”、“高齢出産”など、不妊治療にまつわるさまざまな問題に直面しながらも、子どもを欲する人々の強い想いに応えていく。

──「14人にひとり。日本では体外受精で産まれている。」『胚培養士ミズイロ』の冒頭で語られているとおり、現代の日本では不妊治療が身近な医療となっています。今作でこのテーマを選んだきっかけはどのようなものでしたか?

最澄と空海を描いた前作『阿・吽』が終わりにさしかかった頃から、次は何を描こうかと考えていました。そんなときに担当になった編集者が理系出身で、大学の授業で知った「胚培養士」の企画をずっと温めていたんですね。私自身、妊娠・出産をしたときに夫婦間の温度差をすごく感じたんです。男女で子どもの頃から体感してきたものがあまりに違うので、夫とすり合わせる段階から大変でした。このテーマなら私も実感をもって描けるし、世の中に出す意義があると思って、お引き受けしました。

──監修の生殖医療専門医・石川智基さんによると、胚培養士は不妊治療の「縁の下の力持ち」。主人公が医師ではなく、胚培養士というところも新鮮ですね。

受精のプロセスを担う胚培養士さんの存在は、私もこの企画で初めて知りました。医師を描くマンガはたくさんありますが、医療現場のブラックボックスのような部分は誰も描かれていないので、描きがいがあります。作品を描くにあたって、まず患者さんたちに取材をさせていただいて、それからレディースクリニックや産婦人科の不妊治療部門、大学病院などにそれぞれの特徴や業務フローなどのお話を聞きに行きました。多くの場合、胚培養士さんは培養室の中だけで仕事をされていますが、この作品のモデルにさせていただいたクリニックでは患者さんにさまざまな説明をする立場なんです。

──第一話、最後のモノローグは「世界で最も低い成功率の国で。」。日本の不妊治療は、そんなに成功率が低いのかと衝撃を受けました。

調べた事実をそのまま描くと、それだけでマンガとして成立します。すぐそばで起きているのに、まったく知らなかった事実がある。そのうえで、毎回のお話で何をクライマックスにもってくるかというと、それはもう患者さんの感情です。患者さんの数だけあるいろんな思いを、できるだけ掘り下げていきたいです。

──思いが画面からあふれ出すシーンの迫力に、毎回圧倒されます。

取材していくと、結局本人および夫婦の“納得”についてすごく考えさせられるんです。それは誰にもジャッジできるものじゃないし、その人たちが思う幸せの形は何だろうってところに行き着いていく。

──俳優のミチルさんのエピソードでは、仕事と不妊治療をめぐる葛藤に「わかる」と膝を打ちました。

仕事との兼ね合いは本当に大変ですよね。やっぱり上司や同僚にある程度の理解がないと難しい。4巻に収録されるお話では、ちらっと会社の上司を描きました。子作りというプライベートな話を他人につまびらかにする必要はないと思います。ただ、不妊治療のスケジュールに関しては、本人さえも先がわからないという事実を、多くの人に知っていただけるといいかなと思いますね。どんな仕事をされているかによっても状況が変わるので、今後もいろんな職業の患者さんを取り上げていくつもりです。

──無精子症などの男性不妊についても物語の初期から描かれています。

青年誌での連載ですし、やっぱり男性にも身近に感じてもらいたくて。不妊の原因の半数は男性側にもあるので、これからも繰り返し描くことになると思います。

©︎おかざき真里/小学館

──胚培養士は命を扱う仕事ですが、描きながら難しさを感じることはありますか?

倫理観も正しさも、刻一刻と変わっていくので、どうすれば心に刺さったり、あるいはアウトだと思われなかったりするだろう、とすごく考えます。私と同世代で体外受精をされた方にお話を伺ったら、当時はご夫婦で「周囲には秘密にしよう」と決めていたそうなんですね。体外受精で生まれた赤ちゃんが「試験管ベビー」とセンセーショナルに報道されていた時代でした。でも時の流れとともに社会の空気は大きく変わりましたよね。そういう変化を見ていると、古くなっても伝わるように描けないだろうかとはずっと考えていますね。難しいですけれど。

──yoiの読者には、仕事や妊娠・出産など、今まさにライフプランと向き合う世代の方も多いのですが、メッセージをいただけますか?

20代から30代ってまだ本当に過渡期だし、選択肢がたくさんあるからこそ悩むことが多いですよね。『胚培養士ミズイロ』で描いていることにもつながりますが、結局は自分が納得することしか選べないし、それが一番後悔には結びつかないんじゃないかと思うんです。

だからまずは、自分で自分を信用してあげることが大切なんじゃないでしょうか。「あのときは全力だった」って思えれば、きっとどんな結果でも納得できるはずだから。そのかたわらにエンターテイメントが、気持ちとして寄り添えればうれしいです。

磯谷友紀さんが『東大の三姉妹』に込めた、頑張る女の子たちへのエール

●『東大の三姉妹』あらすじ●

坂咲家は4人きょうだい。東大出身・外資金融系企業に勤める長女・世利子(よりこ)、同じく東大出身・テレビ局でドラマのプロデューサーを務める次女・比成子(ひなこ)、現役東大生でカビの研究をしている三女・実地子(みちこ)、そして末っ子長男・一理(いちり)。高学歴女子の一筋縄ではいかない恋と仕事を、精鋭な感性で描く、4きょうだいの物語。

──『東大の三姉妹』の主人公となる世利子、比成子、実地子の三姉妹は、全員東大卒/東大在学中。そもそも、東大に進学する女性たちに磯谷さんが注目されたのはどうしてだったんですか。

以前から高学歴の女性に興味があって、きっかけのひとつは高校で進学校に通ったことでした。私自身はついていくのが大変だったのですが、まわりには成績優秀な子がたくさんいて、卒業後も彼女たちから高学歴ならではのいろんな苦労話を聞いていました。

私は漫画家になる前、小さな出版社に勤めていたのですが、東大卒の女性のインタビューに同行したことがあったんですね。その方が自分の優秀すぎないところを何度も強調してお話されていたことが、ずっと心にひっかかっていました。

©︎磯谷友紀/小学館

──本来、成績優秀というのも素敵なことのはずですよね。

日本には謙遜の文化があって、褒められて自信を持つべきところが長所になるどころか隠すべきものになったりしますよね。自分だけ浮いてしまうことへの恐れがあったり、謙遜しないと傲慢に見られることもある。社会学者・上野千鶴子さんの東京大学入学式の祝辞が話題になったときにも、何度も読み返しました。

──1巻の帯には「努力した女の子にだけ見える世界がある」と書かれています。勉強だけでなく仕事や人間関係など日々を頑張る女の子たちが抱えている複雑な思いが、これからどんどん描かれていくのかなと楽しみにしています。

帯は、担当編集さんが考えてくださったんです。まさに帯そのままの世界を目指している作品なので、うれしかったです。『東大の三姉妹』というタイトルにするとき、「東大の話か。だったら私は関係ない」と多くの方に思われてしまうんじゃないかと少し迷ったんですね。でも東大っていうのはあくまで一例。三姉妹が抱えているもやもやした気持ちは、色んな方にわかってもらえるんじゃないかなと思っています。頑張る女の子たちが普通に認められる社会になってほしいので、作品の中にはエールも込めていきたいです。

©︎磯谷友紀/小学館

──『東大の三姉妹』を描くうえで、磯谷さんが一番大事にされていることを教えていただけますか?

『東大の三姉妹』だけじゃないかもしれないんですけど…、人が何か行動を起こすときって、ひとつの感情でそこに至るわけじゃなくて、背後にいろんな感情がありますよね。私はそういう部分が大切だと思っています。キャラとしては矛盾が出てきちゃうこともあるんですけど、やっぱりみんな、二面性はありますよね。二面性どころか多面性かも。私はそこを大事に描きたいです。

──その複雑怪奇さこそが人間の魅力ですね。

そうなんです。『東大の三姉妹』でいうと、三姉妹の弟の一理の軸がブレブレなところとか、私は結構共感します(笑)。できるお姉ちゃんたちと一緒に暮らしたくないって一話では言ってるんですけど、やっぱり大好きだから。

──ちなみに1巻で、ご自身の中で心に残っているシーンはどこですか?

まわりから「こういう人、いるー!」とすごく反響をもらって、自分でも面白かったのは、比成ちゃんの彼氏のバーテンダーが出てくるシーンですね(笑)。彼の中には比成ちゃんに対する嫉妬心もあって、新しい文学作品について「読んだ?」とプレッシャーをかけたり、「ものを知らないんだよ」とマウントを仕掛けてくる。彼女は「持っている」から多少傷つけてもいいという対象にされてしまっているというか。

©︎磯谷友紀/小学館

──言語化しづらい違和感が高解像度で描かれたシーンですよね。プレッシャーといえば、三姉妹のお母さんの存在も気になります。

私は母をわりと早くに亡くしているんですが、やっぱり存在としてはすごく大きくて。いまだに母の死以前/以後みたいに物事をとらえてしまうんです。仲は悪くなかったんですけど、今生きていたらきっとすごくモメただろうなと思っていて、そんな想像をしながら三姉妹のお母さんを描いています。設定としてはお母さんも東大を出ていて、強い人です。世利ちゃんとの確執にもつながるんですけど、できない人の気持ちがよくわからない人なのかも。今のところまったく存在感のないお父さんについても、いずれ描くつもりです。

『気になってる人が男じゃなかった』新井すみこさんの大人気作品がSNSから広がった理由

●『気になってる人が男じゃなかった』あらすじ●

CDショップで働いているミステリアスな「おにーさん」が気になってしょうがない女子高生・大沢あや。しかし「おにーさん」の正体は、話したこともない、クラスメイトの目立たない女子・古賀みつきだった──。SNSで大きな注目を集めた、女同士の「愛情」を巡る物語。

──「みつき」と「あや」、女の子二人のストーリーというアイデアはどんなところから生まれましたか?

女の子同士の話が描きたいとずっと思っていました。ギャップのある正反対の世界から来た二人がつながる、みたいなお話も好きで、そこから考えたのかな。私は絵を描くのが大好きで、もともとはセリフなしの2ページマンガみたいなものを時々SNSにあげていたんですね。セリフがないと海外の人に広まりやすかったり、日本語がわからなくても楽しんでもらえるかなと思って。その中のひとつが『気になってる人が男じゃなかった』の元ネタになっています。

©︎新井すみこ

──『気になってる人が男じゃなかった』がX(旧Twitter)で発表されると大反響を呼び、現在、新井さんのXのフォロワーは100万人を超えています。SNSで発表されたのは、今おっしゃった海外への伝わりやすさなども理由ですか?

まさかこんなことになるとは思っていなかったので、あまり深く考えていませんでした(笑)。SNSで海外の人たちともつながれたことは、すごくうれしかったですね。海外で暮らしていた時期もあるので、まったく違う環境で過ごしたことが今の私を作り上げた感覚があります。多分、世界的にも女性同士の物語の数は、男女あるいは男性同士のラブストーリーと比べると多くはないので、それもSNSには向いていたのかもしれません。

──女の子二人の関係を描きたいと思われたのはどうしてだったんですか?

女性同士の関係ってすごくインテンス(親密)なものだなって思うんです。めちゃくちゃ仲良くなった時のあの感じ……おそろいの服を着たり、同じ音楽を聞いたり、それこそ何時間も特にしゃべらずに一緒にいたりとか。恋愛とも違う、ずっとそこにある愛情というか。恋愛は別れたら終わりじゃないか?という偏見が私の中にちょっとあって、それを超越したものを描きたいんですね。関係性の肩書きがなくても一緒にいられたら、それが愛なんじゃないかって思ったりもするんです。ごめんなさい、わかりにくいんですけど。

©︎新井すみこ

──学校でも二人が友達になるところは、印象的なシーンですね。

私はアメリカのTVドラマ「glee」(※マイノリティが集まった高校の合唱部を中心に描くミュージック・コメディ・ドラマ)が大好きで、あの作品を観て育ったんです。なんでも持っていそうに見えるキラキラした人も、実は人に言えない感情を抱えていたりするストーリーに感動したので、自分でも描きたくて。あやにはそういう要素が入っていますね。あやは、外見はフェミニンですがしゃんとしてるんです。他の人のことになると「は?」と立ち向かっていくような、気骨のある女の子ですね。

──2巻ではそれぞれの個性がより見えてきました。

みつきは学校では自分を隠しているけど、でもみつきが必死で隠している彼女らしさって、本当はすごく魅力的なんですよね。あやと話すことで、学校でも本当の自分がどんどん引き出されていくところは描いていて楽しいです。

©︎新井すみこ

──音楽もこのマンガの大切な要素です。黄緑と黒という、マンガでは珍しい2色でカラーリングされていて、最初に読んだときにロックだなって思いました。

実は黄緑を選んだのは、第一話をSNSに投稿する15分前だったんです(笑)。バズるとも思っていなかったし、ロックな感じ、ちょっと危険な色がいいなと思って、気まぐれで入れたんですよね。そのラスト・ミニット・デシジョン(ラスト1分の決断)がよかったのかもしれません。

──NIRVANAをはじめ、たくさんの音楽が作中でかかりますが、新井さん自身の音楽遍歴は?

小さい頃はBECKのアルバム『グエロ』が世界一好きで、父の仕事場でかけてダンスしていたのを覚えています。あそこからロック好きが始まりましたね。NIRVANAは音楽も格別なんですけど、フロントマンだったカート・コバーンのフェミニズムやジェンダーの境界を押し広げていたところにも共感します。私はひとりっ子だったので一人の時間も長かったですし、言葉の通じない場所に引っ越したりもしたので、沈黙を音楽に埋めてもらいながら色んな想像力を養ってもらった気がします。──公式プレイリストもありますが、実際に音楽をかけながら読むのも楽しいです。

自分で選んでいるのでちょっと恥ずかしさもあるんですが(笑)、うれしいです。誰にも言ってなかったんですが、公式プレイリストは、みつきとあやがそれぞれ選んだ曲ができるだけ交互に入るように順番を考えているんですよ。もちろん、音楽のフローが一番優先されていますけどね。

アニメ化決定! 『淡島百景』で志村貴子さんが最後まで迷い続けたこと

●『淡島百景』あらすじ●

淡島(あわじま)歌劇学校合宿所──通称“寄宿舎”には、淡島歌劇団の舞台に立つことを夢見る少女たちが全国から集まってくる。周囲の視線を集める美しき特待生の岡部絵美。彼女に憧れながらも妬ましく思う伊吹桂子。透明感あふれる絵柄と繊細な心理描写で、かけがえのない季節を生きる少女たちを描く青春グラフィティ。

スポットライトの当たらない女の子たちを描きたい

──舞台を夢見る少女たちを描く『淡島百景』が、ついに最終回を迎えました。

完結まで足掛け14年、私の最長連載になっちゃいましたね、5巻までしかないのに(笑)。『放浪息子』(KADOKAWA)が10年くらい、『青い花』(太田出版)も9年の連載だったので。

──1話ごとでも楽しめるストーリーが徐々につながるオムニバス形式なので、そんなに時間がたった気がしないのですが、実は第1話が発表されたのは2011年。最初にこの物語を考え出したきっかけを教えていただけますか。

昔から美内すずえ先生の『ガラスの仮面』の大ファンなんです。主人公の「北島マヤ」は演劇の天才で、マヤのライバルの「姫川亜弓」さんもやっぱり別の形の天才で。だけど私は、脇役として出てきた「乙部のりえ」というキャラクターのことが忘れられないんです。『ガラスの仮面』が好きな皆さんは今ガタッって立ち上がったと思うんですけど(笑)。

──心拍数があがりました(笑)。乙部のりえは色んな嘘をついてマヤにつきまとい、役を奪うんですよね。でも結局、マヤや亜弓さんとの実力の違いを思い知り、表舞台から消えていきます。

乙部のりえは確かに卑劣な行為をしたんですが、私はどうしても彼女側の気持ちになってしまうんですよ。彼女は最後にちゃんと、「誰かの真似しかできない自分」という現実を理解するんです。やったことはよくなかったけれど、天才に打ちのめされる場面を読んでいると、怒りがどこかに飛んでいっちゃう。彼女のような「スポットライトを当てられない女の子たちを描きたい」という気持ちが『淡島百景』の始まりでした。

──主役にはならない女の子たちを主人公として描きながら、どんなことを感じましたか?

淡島を途中で退学する子や、淡島の受験自体を避けた子の話などを描きたくて始めたのですが、描いていくうちにどんどん「勝った人/負けた人」みたいに単純には分けられないし、それだけじゃないんだなと思うようになりましたね。「すごい」と言われる側の人の内側にも、コンプレックスや弱みはある。そこはちょっと描ききれなかった気がして残念なんですが。

©︎志村貴子/太田出版

──少女歌劇団のモチーフは宝塚でしょうか。

モチーフのひとつにさせていただいたのですが、描きたかったのは、あくまで演劇学校に通う少女たちのほうでしたので、オリジナルで「淡島歌劇学校」の設定をつくりました。今思えば、女の子にこだわらなくてもよかったのかもしれません。帯を書かせていただいた町田粥さんの『吉祥寺少年歌劇』(祥伝社)を読んだときに、「ああ!男子のみの歌劇団!私も思いつきたかった〜!」ってすごくくやしかったんですよ(笑)。

ネガティブな感情の先にある、希望

──群像劇の『淡島百景』ですが、全体を貫くのは、誰もが羨む才能を持っていた「岡部絵美」と、彼女を妬んで退学に追い込んだ「伊吹桂子」という二人のキャラクターです。

いじめにあって淡島を退学した岡部絵美さんの話は、すごく反響もいただいたし、やっぱり自分でも印象的だったんですよね。その岡部さんと、いじめのリーダー格だった伊吹桂子さん。『淡島百景』は、この二人の話を回収して締めくくりたいと考えていました。

©︎志村貴子/太田出版

──全編を読むと、年を重ねて亡くなるまで、彼女たちの人生がどのようなものだったかがわかる構成になっています。伊吹さんは、自分のしたことへの後悔をかかえながら歌劇学校の先生になって。

内面を掘り下げたかったので、いじめた側にもヒアリングをするような気持ちで向き合っていました。もちろん単純に語れることではないし、いじめをしてしまったこと自体は本当によくないのですが、伊吹さんを好きだと言ってくださる方もいてありがたかったです。岡部さんについても、ただかわいそうなだけの人じゃないってことを絶対に描きたいと思っていました。ちゃんと描けていればいいのですが。

──2023年に宝塚では痛ましい事件があり、さまざまな報道がなされました。そうした中で、最終回はどのように執筆されましたか。

つらかったですね。今このタイミングで描くべきなのかと迷いましたし、事件を消費するようなことにならないかと不安でした。一カ月以上何も描けなくて、作業を手伝ってくれるアシスタントさんに何度も延期の連絡をして。

だけど『淡島百景』をきちんとたたまない限り、私自身が次に進めないというのはわかっていたので、私なりにすごく考えて描きました。スターに憧れて淡島に入学したけれど物書きになった「田畑若菜」さんが5巻で言っていることは、私の心の叫びかもしれません。

©︎志村貴子/太田出版

──誰もが持つネガティブな感情を受け入れつつ、希望をたぐり寄せようとするかのような作中のモノローグも印象的でした。

この作品に限らず、ネガティブな感情を持つこと自体は否定したくないとずっと思っています。1巻で岡部さんがバスの中で泣いているシーンを描いたんですね。彼女はいじめをした人も、それに加担した人も、夢のなかばで退いてしまった自分自身のことも許せなかったから。でもその後、岡部さんが涙をぬぐって前を見るところを描きたくて、そこで締めくくりました。

誰にも言えない気持ちに寄り添う物語を

──口に出せない思いが丁寧にすくいとられていることも印象的でした。体が弱いことを隠している子や、親が芸能人の子…いわゆる“宗教二世”の女の子のエピソードもありました。

宗教二世の「大久保あさみ」さんの話は、自分の経験がベースになっています。私自身が宗教二世なんですが、あの話を描いた時点では誰にも打ち明けられない状態で、「このことは墓場まで持って行こう」と考えていました。描いてはみたものの、子供の頃を思い出してなんだかモヤモヤして。でも感想を見たくてエゴサーチしたら、うちとまったく同じ宗教の子が「自分の話かと思った」って書いていたんですね。…それを見たときに、泣きそうになりました。

©︎志村貴子/太田出版

──物語って、そういうふうに誰にも話せない気持ちにも寄り添ってくれるものですね。

うん、本当にそういう話が描けたらいいなって思います。いろんな考え方の人たちをちゃんと捉えて、否定的にならずに、一人一人の気持ちをとりこぼさずに拾えたらいいなって思います。それが、もしかして誰かの心を救うようになればそれもいいし、単純に楽しんでもらえるのもいいし、そういう世界があるのかって思ってもらってもうれしいです。

その後私は宗教二世であることをウェブ上でオープンにして、ちょっと気持ちがラクになりました。「あ、私やっぱりこれをマンガにしたいな」と思って、5月に始まる新しい連載『そういう家の子の話』(小学館・ビッグコミックスピリッツ)では、宗教二世の子どもたちが大人になってからを描くつもりです。

──楽しみです。今年は、志村さんの新連載が他にも始まりましたね。

いっぱいあるんですよ(笑)。季刊なんですが、「週刊文春WOMAN」(文藝春秋)では高齢女性二人の日常を描く『ふたりでひとり暮らし』を。「Kiss」(講談社)では、以前描いた『こいいじ』のスピンオフとなる『ハツコイノツギ』が始まっています。これは1組の夫婦を中心にした夫婦ものです。それから一穂ミチ先生原作のBL『オンリー・トーク』を「on BLUE」(祥伝社)で描かせていただいています。

──そして『淡島百景』も、アニメ化が決定しています。

監督やアニメスタッフの方々から、場所やキャラクターについていろいろとご質問をいただいているところです。ぼんやりと海がある、瀬戸内あたりのイメージなんですが、そういえば友達からよくタイトルを『淡路百景』とか『淡路島百景』と間違われました(笑)。連載を終えたばかりの作品をアニメ化していただくのははじめてなので、とても楽しみにしています。連載もたくさんありますし、生きなきゃなと。

©︎志村貴子/太田出版

500年前の生々しさ、野心。こざき亜衣さんが描く『セシルの女王』のはじまり

●『セシルの女王』あらすじ●

時は1533年、イングランド。宮内官である父に連れられ、12歳のウィリアム・セシルは初めて城へ。そこに君臨していたのは、暴虐な絶対君主・ヘンリー8世だった。夢見た宮廷との差に落ち込んだ少年は、王妃アン・ブーリンと出会い、彼女のお腹の中の子=未来の“王”に仕えることを誓う。しかし生まれたのは女児、エリザベスだった──。「俺がエリザベス様をこの国の女王にします」。新時代を築く本格歴史ロマン。

運命に抗った、ヘンリー8世の6人の王妃たち

──なぎなた部の女子高生たちを描いた前作『あさひなぐ』から一転、『セシルの女王』はテューダー朝の宮廷を舞台にした本格歴史ロマンです。なぜ16世紀のイングランドをテーマに選ばれたのでしょうか。

子供の頃からドレスや宮廷にひかれて、池田理代子先生の『ベルサイユのばら』が大好きでした。『あさひなぐ』連載中も気晴らしに歴史ものの本を読んでいて、中野京子さんの『残酷な王と悲しみの王妃』でアン・ブーリンという女性を知ったときに、何かが私の琴線に触れたんです。悪女とされてきた人だけど、もしかしたら別の見方もできるんじゃないかと感じました。

さらに他の本も色々読んでいくうちに、点が線につながったんですよね。みんなキャラが立っているし、これはすごく面白い物語になると直感しました。実力が伴っているかはさておき、今一番興味があるものを描こうと腹をくくって、未来の自分に期待する形で『セシルの女王』を始めました。

──物語は、6人の妻を娶り、うち二人を斬首したことでも知られるヘンリー8世の時代から始まります。アン・ブーリンは2番目の妻にして、本作タイトルのゆえんでもある、セシルが仕える後の女王・エリザベス1世の母です。彼女がこざきさんの琴線に触れたのは、どんなところですか。

私、野心家がすごく好きなんですよ。

──たしかに、『セシルの女王』は、決められたレールを覆そうとする「野心家」の女性がたくさん登場するところが魅力でもありますよね。

ありがとうございます。貧しい貴族の家に生まれたアン・ブーリンが、〈王妃になり王を産む〉という野心に向かって全力であがく姿が、すごくかっこよく見えたんですよね。置かれた状況に対してあきらめずに戦う様や、その責任をきちんと受け止める姿、罰を受けることもわかったうえで自分の欲望に素直になるところ…。私にはできないことだからなのか、憧れがありました。

©︎こざき亜衣/小学館

──主人公は少年セシルですが、特に5巻までの展開は、獣のような権力者に対抗して生き抜こうとする女性たちの物語だとも感じました。ヘンリー8世の妻たちはどのように描かれましたか。

6人の妻って、実際興味深い存在ですよね。立場も出自も違いますし、ヘンリーに対してもそれぞれ全く違う対応をしている。いろんなタイプの女性を描くには格好の題材でした。4番目と5番目の妻、アン・オブ・クレーフェとキャサリン・ハワードは他の妻に比べてあまり語られない二人ですが、ひもとくとやっぱり面白い。

キャサリン・ハワードは、歴史書では「頭の悪いビッチ」みたいなまとめ方をされがちなんですけど、私は全然違うと思いました。貧しい育ちで口減らしのためによそにやられて、まだ若くて、ああいう生き方をするしかなかったんじゃないかって。

©︎こざき亜衣/小学館

──彼女のしんどさが見過ごされることなく描かれていて、切なかったです。アン・オブ・クレーフェは、本作ではアセクシャルのような描かれ方ですね。

資料を細かく拾ううちに、彼女は恋愛感情や性的欲求を抱かない人だったのかもしれないと思いました。そう理解すると、アンの不思議な立ち回りについて整合性が取れる。当時、身分が高い女性の責務は結婚して子供を産むことだとされていたけれど、そこからこんなにスル〜ッと抜け出すには意志がないと無理ですよね。

──アン・ブーリンと、3番目の妻ジェーン・シーモアの共闘も印象的です。過酷な状況下でのシスターフッドというか。

彼女たちに友情が生まれたのは完全に私の「だったらいいな」なんですけど(笑)。ヘンリーに見初められた状況を使って生き延びねばならないのは同じ。同じイベントを背負ったものとして、二人はわかり合えたんじゃないかな。

©︎こざき亜衣/小学館

恋愛関係じゃない男女のフラットなバディ

──主人公のウィリアム・セシルは、史実ではエリザベス1世の重臣として知られる人物です。

私は女性を描くのが好きなので、最初はエリザベスを主人公にするつもりでした。ただ彼女はカリスマ的な人物で、感情の起伏をあまり表に出さないんですよ。しかも君主ってどうしても感情移入しづらい。

エリザベスが主人公だと物語がうまく動かないなあと悩んでいるときに、彼女の資料に必ず出てくるセシルに行き当たりました。エリザベスのすべてを知っていて、最も信頼された人物。セシルを主人公にしたほうがエリザベスを描けるんじゃないか、と。

──エリザベス1世は、肖像画にもパワフルなイメージがありますね。

あの時代の女性で、君主になって、あれだけの繁栄をもたらした人ですからね。でも実は母アン・ブーリンに対して割と複雑な感情を抱いていたり、恋人の肖像画を死ぬまで隠し持っていたり。

本当は弱さや女性らしい部分もあるけれど、それらは全部封じ込めて、強い君主像しか表に出さなかったんです。それを一番そばで見ていたのが、小さい頃から知っているセシルなんだろうなと思うと、すごくいいなって(笑)。

©︎こざき亜衣/小学館

──『セシルの女王』で描かれるセシルとエリザベスとの関係性は、特別なものですよね。5巻では、「俺はあなたのもうひとつの魂(スピリット)になりたいのです」というセシルからの申し出を、エリザベスが「私は私のものだ。誰にも利用されたくない」と断ります。実際エリザベス1世がセシルを「My Spirit」と呼んでいたという逸話も残っているそうなので、今後どうなるかが楽しみです。

セシルは政治家としてエリザベスを利用してのしあがろうとしますが、だからといって簡単に利用されるエリザベスではない。「私は私のものだ」と言うエリザベスに誠実に答えない限りは、絶対に使わせてもらえません。エリザベスのそばにいようとするかぎり、悪いこともしなければいけないし善い人間ではいられないと、セシルが深く理解する必要があるんです。

──およそ500年前のお話ですが、きれいごとではない、生々しさがあります。

セシルにとって、エリザベスは象徴であり、相棒であり、目指すべきものでもあり…。こういう関係性を私は今まであまり物語で見たことがなくて。この二人をフラットな、恋愛を介さずに強い絆で結ばれた男女として描き切りたいですね。最近は、「私の描いてきたエリザベスがなかなか女王になるって言わないね」と担当編集者と話しています(笑)。

©︎こざき亜衣/小学館

──女王の器の片鱗を感じさせつつも、確かにまだその気配はないですね(笑)。

簡単に女王を目指すと思っていたんですけど、一から描いてみたら全然言わないんですよ! 王位継承者である弟や姉を押しのける理由もないし、エリザベスにとって女王になるモチベーションが何かを丁寧に描かないと、説得力が出ないんです。物語上は早く目指したほうがいいんですが、急ぐとご都合主義になってしまう。焦らず描きたいです。

©︎こざき亜衣/小学館

善悪を超えて、最後に信じられるものは

──史実とフィクションのバランスはどのように作っていらっしゃるんでしょうか。

私の場合は、できるかぎり事実を追って、そこからキャラクターの性格や行動の背景を想像します。肖像画を見ているとドレスの好みがなんとなくわかるんですよ。アン・ブーリンはシンプル&シック。後にブラッディ(血まみれの)メアリと呼ばれるメアリは、あまり胸元を開けずピシッと着込んでいる。逆にキャサリン・ハワードはめちゃくちゃ露出していて、もしかして流行りを追うタイプなのかな?とか。それぞれ個性があって面白いです。

──監修の指昭博先生ともそういったやりとりをなさるんでしょうか。

指先生は作劇に関してはほとんどノータッチでまかせてくださっていて、細かいリアリティの部分でお世話になっています。時代考証をしてくださったうえで、もし事実関係が間違っているという場合は、最小限の修正で物語が成立するようなアドバイスをくださいます。本当にいつも助けられています。

──細部のリアリティもこの物語を支えている大切な要素だと感じます。最後にyoiの読者の皆さんにメッセージをいただけますか。

『セシルの女王』は本当に血なまぐさいお話で、女性たちも大変な目にあったり死んでしまったりするんですが、酷い目にあうこと自体が不幸ではないと思ったりもします。状況を変えよう・戦おうという気持ちさえ持てれば、多分その人は不幸せな人ではないんだろうなと思うんです。今、つらい状況にいたり、苦しみを抱えている人にも、この作品を通じて少しでも「自分だけじゃないんだ」「私は一人じゃない」と思ってもらえたらうれしいですね。

──時代や状況は違いますが、自分を重ねて共感したり勇気づけられたりする部分がたくさんあります。

明日には自分が悪者とされて死んでしまうかもしれない世界で、善悪って信じられないですよね。信じられるのは、自分の中で感じる愛情であったり、夢であったり。私たちも、最後はそこに従って生きるしかないんだなと感じています。まだ物語の先は長くなりそうですが、読んでいただけたらうれしいです。

©︎こざき亜衣/小学館

目指したのは大河ロマン。河内遙さんが『涙雨とセレナーデ』に編み込む光と影

●『涙雨とセレナーデ』あらすじ●

ある日突然、授業中に光に包まれて、明治40年にタイムスリップしてしまった元気な女子高生・陽菜(ひな)。そこで出逢ったのは、愁いを秘めた御曹司・本郷孝章(ほんごうたかあき)と、自分とそっくりな少女・雛子(ひなこ)。陽菜を気に入る奇術師・天菊(てんきく)、雛子が心を寄せる謎めいた書生・武虎(たけとら)らも交えて廻りはじめた運命の歯車──。切ないタイムスリップ・ロマンス!

©︎河内遙/講談社

あこがれの大河ロマンスを、現代の感覚で

──『涙雨とセレナーデ』は、河内さんのこれまでの作品の中でも格別にロマンチックなタイムスリップものです。このアイデアは以前からあたためていたものだったんですか。

子供の頃から、和洋折衷の世界観の物語を描きたいと漠然と思っていました。大和和紀先生の『はいからさんが通る』などの少女マンガはもちろん、子供なりに目にした大正ロマン的な文化へのあこがれがずっとありましたね。『涙雨とセレナーデ』は、そんな子供時代のときめきから作っていったマンガなんです。

ただ、明治・大正時代の意匠にひかれながらも、自分なりに調べるほど、今の価値観ではつらい時代でもあって…。学校で大正デモクラシーや女性解放運動について習ってシンパシーを感じてきたけれども、やっぱりそういった運動が起こるには理由がありますよね。当時の家制度や軍国主義に対して現代の私たちが抱く違和感も、タイムスリップした主人公であれば自然に描けるんじゃないかなと思いました。

──主人公の陽菜は、タイムスリップして自分とうりふたつの雛子と出会い、入れかわりの生活の中で御曹司・本郷との恋に落ちます。

陽菜と雛子の関係は、『ふたりのロッテ』や『とりかへばや物語』など、双子が入れかわる物語への憧れから。「少女マンガで描くなら、華族のお姫様(ひいさま)のロマンスがあったらどうだろう?」とか、王道の大河ロマンを私なりに一生懸命目指して、担当編集さんと話し合いながら考えました。

©︎河内遙/講談社

──特に4巻以降はめくるめくシーンが各巻にあって目を奪われます。4巻の海中での陽菜と本郷のキスシーン、素敵でした。

ああ、よかったです。私自身の好みとは切り離して描いているのでいつも不安なんですが、読んでいる方には「めくるめく展開にときめいてほしい」とすごく思っているのと…実は3、4巻あたりまでは「次の巻で完結させなきゃいけないかもしれない」という話が何度も出ていたんですね。だから絶対に必要な展開を詰め込んでいました。

そこから解き放たれたのが4巻以降です。映画を1本撮るというよりは連続ドラマのような作り方で、「描けるならこのエピソードを。この大ゴマを」と増やしていって。陽菜と本郷については、歌舞伎じゃないですけど、「よ! 待ってました!」と声がかかるようなロマンスをイメージしています。

──婚約披露パーティなども非日常のワクワク感がありますよね。

普段の生活から離れて「舞踏会か…!」と一瞬お姫様気分を追体験してもらえたらうれしいです。ただ、舞踏会や素敵なドレスの背景にある、家父長制や身分制度をポジティブに描きたいわけではないので、もしかしたら「期待していたものと違う」と感じられた方もいるかもしれません。

©︎河内遙/講談社

──ときめくシチュエーションもたくさんありますが、それだけじゃない。現代的な感覚で刷新されています。

王道に憧れているんですけど、目指しても絶対はみでちゃう。わざとでは全然なくて、シンプルにしたいけど込み入ってきちゃうんですよ〜(笑)。でもそのはみだす部分こそがその人の作家性みたいなものなのかな、と他の作家さんたちともよく話します。

少し水を差すとしても、他者に敬意のあるラブストーリーにしたい

──ラブストーリーを描く際に心がけていることはありますか?

少女マンガのラブストーリーにたくさんときめいてきましたし、私も物語として恋愛ものを届けたいと強く思っています。でも一方で、私自身、フィクションの中の恋愛要素に乱暴な流れを見つけると、冷めやすいんですね。

恋愛だからといって誰かがないがしろにされたりもたれ合ったりするのではなく、自立した部分や敬意を互いに持とうとしている人同士のほうがときめきます。だから多少展開が鈍くなっても、気持ちの変化や人間の所作をできるだけ丁寧に描きたいです。結局、人権が気になるんでしょうね。

──「自分の将棋を他人任せにしない」という作品の鍵となる陽菜のセリフも思い出しました。

©︎河内遙/講談社

特に陽菜の場合は、待っているだけだとふがいなさを感じるような女の子なので、自分で道を切り拓く気持ちが強いですね。

──本郷にも、陽菜とバルコニーで逢引するロマンチックなシーンで、自分が汚れるのもいとわずに動く描写がありましたね。

本郷がちょっと情けなく見えるシーンでもあるんです。相手を考えての行動だけど、自分の見た目には無頓着。その自意識のなさというか。

──河内さんご自身が印象に残っているシーンはありますか?

本郷と陽菜が初めて結ばれた後、二人は思いがけず怪我人をかくまうことになるのですが、そこで陽菜が、本郷と結ばれた部屋に第三者を入れることにためらいを覚えるシーンは、私も心に残っています。

©︎河内遙/講談社

──リアルですよね。

世界には、二人だけじゃなくて、他の人もいる。ここで何も描かれていなかったら、「この部屋、さっきあんなことがあったのに他の人を呼んじゃうわけ?」とツッコミたくなっちゃう。マンガだけど、やっぱり他者への配慮としてひと言入れたいんです。ストーリーの流れに水を差すのと紙一重だから難しいけれど、できるだけ頑張りたくて。

──ロマンスの一方で、ミステリー的な要素もあります。人身売買というシビアなテーマを取り上げた意図を伺えますか。

どの時代にも光と影があり、明治・大正をただファッション的に素敵なものとして描くのは違うと感じていました。上流階級の社会の中に雛子や本郷を置いたら、逆の立場の人たちも描かないわけにはいきませんでした。「怖い」って思われてしまうかもしれないけれど、やっぱりこういうかなしい境遇の人たちも絶対にいたから。

女の子の力と、少女マンガのピープルツリー

──『涙雨とセレナーデ』では女の子が自分で人生を掴み取っていく姿も丁寧に描かれています。籠の中の鳥のようだった雛子が、学問から徐々に力を得るところ、勇気がわきました。

本当は、雛子は最初からちゃんと力を持っているんです。突然現れた自分そっくりの女の子を部屋に住まわせる胆力があって、怖さよりワクワクを選べる女の子だから。

雛子にかぎらず、自分自身に蓋をして生活しなければいけない境遇はあると思います。でもずっとそれを続けたら、人間は壊れてしまう。ファンタジーに見えるかもしれなくても、その人らしい方向へどうしたら向かっていけるかを考えました。

©︎河内遙/講談社

──この連載では毎回、yoi読者の皆さんへのメッセージをいただいているのですが、この作品自体がすべての女性へのメッセージだと思ったりもします。

少女マンガを描くときはいつも、「女の子たちに優しくしたい」という思いがベースにあります。ちょっとでも励みになったり元気になったりしてもらえたらいいなと思いながら描いていて、もしかしたら私にとってはそれが一番大事なのかもしれません。

背中を押したり、一緒に戦ってくれたりする作品もすごく素敵だけど、私は「そのまますっくと立っていて、それで大丈夫だよ」と伝えたいです。考えていると、ちょっと泣けてきちゃうんですけど、私自身が少女マンガにずっと力をもらってきたんですよね。

──少女マンガは、寄り添ってくれる友人のような存在でもありますね。

絶対に真似できない、代えがたい体験なんですが、これまで読んできたいろんな少女マンガのピープルツリーにあこがれていて。『涙雨とセレナーデ』には大好きな少女マンガへの思いもたくさん入っています。

──河内さんが憧れた少女マンガを教えていただけますか?

本郷と近い名前のキャラクターが登場していたことに後から気がついたのは、森川久美先生の『南京路に花吹雪』です。昭和初期の上海を舞台にした作品ですが、子供の頃大好きで、やっぱり強い影響を受けていたんだなとはっとしました。

それから歴史ロマンといえば神坂智子先生。もちろん萩尾望都先生や大和和紀先生、“ドジ様”こと木原敏江先生、さいとうちほ先生…挙げきれません(笑)。それぞれの時代で女性の作家さんたちが描かれてきた物語の背景には必然性があったと思いますし、そこから受けとったものがたくさんあります。

©︎河内遙/講談社

──「少女マンガ」というひとつの大きな織物に、河内さんの作品も編み込まれているような感覚もあります。『涙雨とセレナーデ』は、そろそろフィナーレが近づいているのでしょうか。

そうですね。ラストは果たしてどうなるか。どう描くと読んでくださっている方に楽しんでいただけるのかを考えながら、最後まで描いていきたいと思います。

河内遙(@kawachiharuka)X(旧Twitter)より

『大丈夫倶楽部』で井上まいさんが作り出す、優しくてまあるい世界はこうして生まれた

●『大丈夫倶楽部』あらすじ●

「あの いま大丈夫じゃない感じですか?」。自分の“大丈夫探し”が趣味の花田もねは、ある晩に出会った芦川(あしかわ)と意気投合。今いる場所を大丈夫な場所にする活動=「大丈夫倶楽部」を結成し、日々楽しく研鑽を積んでいる。だが、実は芦川は宇宙人だという秘密を抱えていて…?! 天真爛漫な花田もねと謎の生物・芦川が日常を居心地よくする“ハビタブル”ストーリー!

大勢から共感を得られなくても、この実感を作品にしたかった

──読者の心の深い部分に寄り添う『大丈夫倶楽部』は、どこか風変わりなマンガです。語り口やテーマの切り取り方に、この作品ならではのオリジナリティを感じますが、そもそも「宇宙人」と「セルフケア」という題材はどのように思いつかれたのでしょうか。

今の「宇宙人」と「セルフケア」というキーワードを聞いて、そうか、そういうふうにとらえられるんだなあと新鮮でした(笑)。きっかけというか、このマンガは私自身の実体験に近いものが話の種になっています。生きていると、色々とうまくいかないことや思い通りにならないことがありますよね。私の場合は、それが長く続いた時期がありました。新しい作品に向けて水面下でたくさん試行錯誤していたのですが、なかなか形にならなくて。

作中に出てくる「大丈夫になりたい」という直接的な感覚とは少し違うけれど、「うまくいかなくても、やるしかないんだから仕方ないよな」とか、私自身が生活の中で感じた気持ちに肉付けしていったのがはじまりです。すごく私的な内容なので、最初は同人誌で出そうと考えていました。大勢から共感を得られなくても、この実感をそのまま作品にして自分用の本にしたいと思ったんです。ちょうどそのタイミングで「マンガ5」の編集さんから連絡をいただいて、縦読みマンガの新連載として発表することになりました。

©︎井上まい/レベルファイブ

──主人公の花田と宇宙人の芦川。日々、“大丈夫”を探求しておしゃべりする二人が楽しそうで、この関係にすごくなごみます。

花田はふわふわした「いい空気」みたいな人。花田に「いいじゃん!」と言ってくれる存在がほしくて考えたのが芦川です。仲間がいるって素敵なことですよね。「自分には仲間なんていない」と思う人もいるかもしれないけど、そばにいなくても、マインドだったり立場だったりを共有できる人ってどこかに存在するんじゃないかなと思います。そういう意味で、芦川と花田は「大丈夫倶楽部」についての理念が合致した、魂の友達なんです。

──ソウルメイトを、性別や年齢などがあいまいな「宇宙人」として表現された背景には、どんな考えがあったのでしょうか。

読者の解釈をあまり狭めたくないという思いはありましたね。他人はみんなどこか正体不明で、もしも人じゃなくてもわからないかもしれない。そのニュアンスを受け取っていただけたらいいのかな、と。それと、『大丈夫倶楽部』では性別に関するモヤモヤ以前の話がしたかったので、性別は特にいらなかったんです。

編集さんにも「(商業作品なので)女性の主人公と並べて幅が出る、男性の見た目にしたほうが伝わりやすいでしょうか」と芦川を人間にするアイデアも出しましたが、「いや、謎の生きものでいきましょう」と言っていただいたので、そこから固めていきました。商業マンガは、担当編集さんがいて、作家がいて、もちろん編集部がいて。いろんな方のお知恵を拝借できるのが強みだなとずっと感じています。ここでしか形にならないものがあるんですよね。

©︎井上まい/レベルファイブ

大丈夫じゃなくてもいいし、大丈夫になるほうを向けなくてもいい

──「大丈夫倶楽部」の活動の中でも、「ハッピーチョコスプレー」(33話)は特に好きな回です。仕事がしんどくても家にカラーチョコスプレーがあるとうれしい…というさりげないエピソードですが、チョコスプレーがかわいくて元気が出るし、共感します。

うれしいです。もう、本当に個人的な感覚というか…、こんな話をわざわざマンガにして発表していいのかなって(笑)。でも日常ではすごく「ある」ことだから、どこまで読者に伝わる作品にできるだろうかとドキドキしながら、耐久テストのような気持ちで描いていました。『大丈夫倶楽部』の連載は毎週更新でページ数が少なめだったからこそ、ちょっとした出来事をテーマとして丁寧に拾えたのがよかったのかもしれません。

©︎井上まい/レベルファイブ

──ご自身の中で印象に残っている回はありますか?

「夢の宇宙遊泳」(52話)でしょうか。無限に縦にスクロールできる縦読みマンガならではの面白いギミックに挑戦したくて、宇宙遊泳をするように下から上へとスクロールして読んでいく構成にしました。

『大丈夫倶楽部』は連載時の縦読み版、電子版、紙版とありまして、電子と紙のコミックスでも自然に読める形に工夫していただきましたが、この回はぜひ縦読みで読んでいただけるとうれしいです。「マンガ5」編集部は面白いことに対して意欲的で、私もそのことをよく知っていたからこそチャレンジできた話なので、思い入れがあります。

──編集部との絆を感じますね。ほのぼの、ワクワクするお話の一方で、晃良(アキラ)や翠(みどり)のようにさまざまな事情を抱えたキャラクターも登場します。説明的に明示はされませんが、兄弟差別や宗教2世などシビアな家庭環境を推察できるように描かれていますね。

『大丈夫倶楽部』では基本的に優しくて、まあるい世界を作ると決めていたんですが、晃良は、その真逆をいく裏主人公として考えたキャラクターでした。誰もが花田みたいに幸せノーテンキにはいられないし、さまざまな考え方がありますから。

花田が子どもの頃に聴いたラジオ番組をきっかけに「今いるここを大丈夫にしよう」と思い至るエピソードがあります。その同じ番組を聴いて「宇宙に出よう」と逆のことを考えた子どもが晃良です。二人は鏡のような存在なんです。

©︎井上まい/レベルファイブ

──裏表のラジオのシーンは、物語全体を貫く大切なパートとなっています。一方の翠が「大丈夫倶楽部」の活動を「大丈夫教」と茶化すシーンは、芯に触れる怖さもあります。

晃良がなんだかんだいい奴になってしまったこともあって、「アンチ大丈夫」な一種の悪役として登場させたのが翠です。このマンガの登場人物は、基本的には大丈夫なほうを向けるタイプが多いけれど、読者に対する受け皿として、「別に大丈夫じゃなくてもいいよ」という思いをちゃんとキャラクターにしたくて。

「『大丈夫倶楽部』を読むと大丈夫になれる」と言っていただいたりするんですが、大丈夫になれるのは、そういうふうに物語を受け止めるその人自身の考えがあるからこそ。大丈夫じゃなくてもいいし、大丈夫になるほうを向けなくてもいい。翠はそれを伝えるためのキャラでもありますね。

©︎井上まい/レベルファイブ

人知は未だ世界の内に在り されば知るべし 学研すべし

──最終回の直前にも「あなたの大丈夫はあなただけのものだからね」という、すごくいいセリフがありました。そもそも「大丈夫」とは井上さんにとってどんなものでしょうか?

うーん、なんだろう…もしかしたら「ゆとり」という言葉が近いのかもしれませんね。現実って、時間も、お金も、気持ち的にもなかなか余裕がなかったりします。そうなると生存本能的には自分を大事にするけれど、みんながみんな、それしかやれない社会ってあまり面白くない。

家でぼーっとする時間でもいいし、日向ぼっこするだけとかでもいい。そういう時間があると、自分以外のことも考えられる気がするんです。ただ、「大丈夫」は大事なものだとは思うけど、求めても手に入らない場合があるから、「あるべきものだ」とは言いたくないです。

©︎井上まい/レベルファイブ

──絶対必要だという追い詰め方はしない。その思いこそが、このマンガの優しい空気感を形作っているのかもしれませんね。また、この作品ではセリフも含めて「描くこと」と「描かないこと」をかなり厳密に選んでらっしゃるようにも感じました。

とげ抜きは徹底しました。コロナ禍中に描き始めたこともあり、気持ちを落ち着かせる物語にしようと強く思っていたので。それから、主題以外の要素はかなり削っています。例えば翠の生い立ちのことも、キャラクターを取り巻く事実として言葉の外で伝えることはありますが、気づく人は気づくし、気づいたらもう十分だし、気づかなくても全然いい。

でもひとつだけ、不自然なくらい恋愛を描かなかったことはちょっと反省しているんです。「恋愛要素がないから安心して読める」という感想もたくさんいただいたんですが、1組くらい恋人たちが作品の中にいてもよかったのかも。私の中の優先度が低くて、描きたいことを描きつづけていたら、恋愛を描くタイミングがありませんでした。

──すでに連載は完結し、コミックスは秋に発売予定の8巻が最終巻です。

物語としてどこまではっきりと描くのかはずっと考えていましたが、担当編集者と私とで決めたラストなので、楽しんでいただけるとうれしいです。

マンガも、こういった記事も、読んでくださっている方々の「何か読もう」という思いって豊かでいいなあと思うんです。興味を持つこと自体が心の栄養になっていると思うので、これからもぜひいろいろなものを楽しく読みつづけてください。『大丈夫倶楽部』でもいいし、他のマンガや娯楽でももちろんいいので、触れていただくきっかけになったらうれしいです。

──『大丈夫倶楽部』に出てくる素敵な標語「人知は未だ世界の内に在り されば知るべし 学研すべし」を思い出しました。

あれは実は、それっぽく作ったオリジナルの標語なんです(笑)。書道教室の先生をしている、ちょっといい加減なおじいさんが書いた設定なので、そんな感じをイメージしつつ、作品の中心となる言葉を一生懸命考えました。世界には本当にいろんなことがあるので、たくさん知ること、学ぶことは悪くないなあってよく思います。

©︎井上まい/レベルファイブ

椎名軽穂さん18年ぶりの新連載はオカルト×ラブコメディ! 『突風とビート』に込めたときめきと疾走感

●『突風とビート』あらすじ●

霊が視える…高校1年生のニケにとってそれはずいぶん前から当たり前の日常。ある日最近学校に来ていない同級生・ネモの家を訪れると、そこはあまりにも元気な霊たちであふれていた…! 不意の再会から、運命の物語がはじまる──。おばけが視える“ニケ”と“ネモ”の、非日常浮遊感ラブコメディ!

オカルト×コメディは昔から描きたかったテーマのひとつ

──18年ぶり(!)の完全新作『突風とビート』の連載開始、おめでとうございます。8月に1巻が発売されたばかりですが、今のお気持ちはいかがですか?

もう、単純にうれしいですね。新しいマンガはやっぱり色んなことが新鮮で楽しいです。これまで描いてきたマンガとはキャラクターの性格やタイプが違うし、それが見た目にも自然と反映されているので、服を描く作業もわくわくするんですよ。

──『君に届け』や『君に届け 番外編〜運命の人〜』で直球のラブストーリーを描かれてきた椎名さんですが、今回の『突風とビート』はオカルト×ラブコメディ。メインキャラクターの「二家光(にけひかり/ニケ)」と「根元久楽(ねもとくらく/ネモ)」は霊が視えるうえに話すこともできる体質です。

オカルトにはずっと興味があったので、昔からいつかこういったテーマのコメディを描きたいと思っていました。

──そういえば、『君に届け』の主人公・爽子もホラーの『リング』シリーズにちなんだ貞子というあだ名でしたね。

そうなんです。爽子は見た目だけでしたが、『突風とビート』の主人公・ニケは自覚していないけれど霊感があります。私は手相占いとかも好きなんですが、詳しくないのでどう見たらいいのか全然わからないんです。なのに、自分の手をじっと見ていると「霊感が強い線がある気がする!」なんて思ったりして(笑)。まったく霊感はないんですけどね。そういう日常的な感覚が最初のアイデアになりました。

©︎椎名軽穂/集英社

──オカルト的な世界に興味を持つきっかけは何かありましたか?

やっぱりマンガですね。じんわり「おっかない…」ってなる話も好きだし、ホラー系も好きだし。ただ、物語を作るうえでは、私には「恐怖」を描く素養がないなとも感じていました。世界の不思議さや、そこからくる怖さに読者としてときめいてきたけれど、自分の内側からは湧き出てこない。じゃあ、ラブコメディと組み合わせようか、と。

ずっとラブストーリーを描いてきたし、恋する女の子たちはやっぱりすごくかわいいのでこれからも描きたいと思っていますが、私自身が年齢を重ねたこともあり、今の自分が好きなマンガは主軸があったうえで恋愛も進んでいくお話が多いんですね。だから『突風とビート』ではそこに挑戦したいと思っています。

©︎椎名軽穂/集英社

──愛読されてきた怖いマンガを教えてください。

たくさんありますが、『汐の声』『わたしの人形は良い人形』など、山岸凉子先生のマンガが大好きです。言葉にするのが難しいのですが、説明的じゃない部分に魅力を感じます。鏡に霊がうつったり、何もない床に突然頭があったり、見た瞬間「わあ!」と驚く描写がある。それってマンガの面白さのひとつでもあって、気づかなければ通り過ぎてしまうけれど、見つけた瞬間に湧き上がる感情がありますよね。

人にも霊にも同じように優しい「イケメンっぽい女の子」

──『突風とビート』も、マンガならではの仕掛けがある作品ですね。オカルトものは伏線的な描写に後からはっとすることも多く、ミステリーに似ていると感じることがあります。この作品も「これはなんだろう?」というシーンがいくつもあり、考察するのが楽しくて。特に「17歳になったら迎えにくるよ」というモノローグが印象的な1ページ目は、作品にとって大事なシーンになりそうですね。

伏線を張るというよりは、ストーリーとして決まっていることをどのタイミングで出すか探りながら描いている感覚があります。キャラクターにまつわるアイデアから考えていく作り方は、『君に届け』を描いていたときとあまり変わらないんですよ。連載冒頭のシーンは読んでいただくとわかるとおり過去の回想ではあるのですが、これから少しずつ明かしていくつもりですので楽しみにしていてください。

©︎椎名軽穂/集英社

──細部の遊びに気がつくと面白いです。ネモの家で出されたおやつの商品名が「反魂香(はんごんこう)」(※焚くと煙の中に死んだ者の姿が現れるという伝説上の香)だったり。

「銘菓 反魂香」ってお菓子の名前でありそうかなって(笑)。言葉自体も好きなので。

──食べたらどうなっちゃうんでしょう。

考えていませんでしたが、面白いですね。あの世の食べ物を食べてしまうと、確かに……。ただ、このマンガではたとえ「うらめしい」という気持ちでオバケが出てきたとしても、最終的にはヒューマンコメディになるんじゃないかなと思っています。優しいオバケを描いていきたいというか、普通に人として描くつもりでいるので。

©︎椎名軽穂/集英社

──ニケとネモは、椎名さんから見てどんなキャラクターですか?

主人公のニケは、以前から描いてみたかった「イケメンっぽい女の子」です。アニメ『アドベンチャー・タイム』に出てくるマーセリンというかっこいい吸血鬼の女の子が大好きで、その影響もあるかもしれません。

──ニケは人にも霊にもさりげなく優しいですよね。

頭で考えるより、感覚的な部分が鋭い。それでいて意外とまわりが見えている感じが、イケメンっぽいんじゃないかと思います。少しいたずらな一面があるところとか。

ネモのほうは、第1話を描き終えた後で構想メモを見返したらクールで賢いメガネ男子の設定だったので「えっ、普通にかっこよく描くつもりだったんだ⁈」と我ながら衝撃を受けました。ニケとの相性もあるのかもしれませんが、すごくユニークな人になっているので(笑)。この二人の信頼関係は、しっかり描いていきたいです。

©︎椎名軽穂/集英社

心臓のビートを感じながら駆け抜けていく夏

──椎名さんが気に入っているシーンもぜひ教えてください。

第1話でニケがネモの家から帰るところを描いていたら、ニケが自然と跳んだんです。「ああ、きっとすごく楽しかったんだなあ」と思って、気に入っています。お互いに遠くから見ていた相手と、何かがはじまる感覚が生まれた瞬間。ネモの「見てられなくて見ちゃうのさ」というセリフも好きですね。

©︎椎名軽穂/集英社

──椎名さんの作品ではセリフやモノローグも心を揺さぶりますが、どのように書かれていますか?

思いついたときにメモ帳に書き留めたりもしますが、流れで出てくる場合もあります。執筆中のライブ感で出てきた言葉には、それまで思いつかなかったようなキャラクターの心情が出る場合があって、気に入ることが多いですね。

──創作の過程でメモ帳にはかなり書き残されるのでしょうか。

私はメモ書きがすごく多いほうだと思います。ぐちゃぐちゃな断片がいっぱいあって、それをパズルのように組み合わせて話の筋を作ります。「この筋に持っていきたいけど、エピソードをどの順番で組んでいったらそうなるのかな?」というところでいつもすごく悩みますね。エピソードを前後させたらまったく話が変わるという経験も多々あり、特に物語のはじまりは組み立てにすごく時間がかかります。

──『突風とビート』というタイトルにはどのような意味が込められているのでしょう?

まずは鼓動のイメージです。BLANKEY JET CITYの「赤いタンバリン」やeastern youthの「時計台の鐘」の歌詞が好きで、心臓がドキドキしている音を色々考えたときにやっぱり「ビート」だなと。それとブワッっと勢いのあるものが欲しくて考えた結果「突風」になりました。

──今を生きている疾走感がありますよね。

そうですね。それにときめきもあります。愉快に駆け抜けていきたいです。

©︎椎名軽穂/集英社

──まだ物語ははじまったばかりですが、今後の見どころを少しだけ教えてください。

夏のムードを楽しんでもらえるとうれしいです。『突風とビート』は夏をメインに、作中では約一年間のお話として描きたいと考えています。夏祭りとか神社とか、夏らしいものをたくさん描きたいです。

──楽しみにしています。最後に、yoi読者の皆さんへメッセージをいただけますか。

20代から30代にかけては色んなことがあって忙しい時期ですよね。私自身、30代は『君に届け』を描いて、出産して、仕事も家庭のこともあって眠る時間を確保するのも大変でした。しかも女性は30代に2回も厄年がある(笑)。

仕事もプライベートも心身も変化が大きくて、多くの人にとってなかなかしんどい時期でもあると思います。だから、休めるときには休んで、時々でもゆったりお過ごしくださいね。『突風とビート』が人を癒せる作品かというと自信がないんですが…でも、もし気分転換にちょっと別の世界をのぞいてみたくなったら、読んでみてください。

©︎椎名軽穂/集英社

『天幕のジャードゥーガル』でトマトスープさんが紡ぐ、モンゴル後宮譚。彼女たちは「悪」だったのか?

●『天幕のジャードゥーガル』あらすじ●

後宮では賢さこそが美しさ。13世紀、世界を揺るがした「モンゴル帝国」の捕虜となり、後宮で働くことになった少女・シタラ。彼女は、当時最高レベルの科学知識を誇るイラン出身の奴隷だった。ささやかな幸せを奪ったモンゴル帝国への復讐を誓うシタラは、ファーティマと名を変え、皇帝・オゴタイの第6夫人で同じくモンゴル帝国に複雑な思いを抱くドレゲネに仕えることに──。歴史マンガの麒麟児・トマトスープが紡ぐ、大帝国を揺るがす女二人のモンゴル後宮譚!

彼女たちは「悪」だったのか?

──『天幕のジャードゥーガル』を読むと、13世紀の歴史や文化に驚くとともに、トマトスープさんの歴史愛をひしひしと感じます。学生時代から歴史が好きだったのでしょうか?

学校の歴史の成績が特によかったわけではないのですが(笑)、最初は大河ドラマや小説などのフィクションから歴史に興味を持ちました。子どもの頃に見た大河ドラマの『新選組!』が大好きだったんです。最後には散っていく人たちをドラマの前半では本当に楽しく描き、後半で次々に悲劇が起こる。重い作劇でしたが、歴史を知らなくても心を揺さぶられる作品で、そこから歴史フィクションに興味を持つようになりました。

──ドレゲネとファーティマに関する史実だけを見ると、『天幕のジャードゥーガル』にも『新選組!』と共通する部分があるように感じます。歴史フィクションの面白さを特に感じるのはどんな部分ですか?

今とは時代が異なるので、ファンタジーにも近い構造があるんですよね。今より少し不自由で、テクノロジーはまだ進んでいないし、倫理観も異なる世界だからこそ表現できるドラマ性があります。経済活動はもちろん人権のとらえ方やフラストレーションのため方など、考え方全部が違うし、それらを調べて知っていく過程にも夢中になりました。

©︎トマトスープ/秋田書店

──本作で描かれている、モンゴル帝国後宮の女性たちに関心を持ったきっかけは?

私は物語上“悪役”とされるキャラクターにひかれることが多いのですが、モンゴル帝国の正史で割と悪役として描かれている一人にドレゲネがいました。なぜ彼女がそんなふうに言われたのかが気になって調べるうちに、なかなか魅力的な人だったんじゃないかという気がしたんです。さらに彼女の側近であるファーティマという女性は、高貴な出自ではないのにドレゲネがなんでも相談したと言われている。「この二人、一体どんな人たちだったんだろう?」と、どんどん興味が湧いてきて…。

モンゴル帝国が他国との戦争で大変強かったことは知られていますが、内政についての物語が少ないことも好奇心をくすぐりました。「共働き文化」とでも言いますか、女性たちが果たす役割が決して小さくない点も面白いですよね。

──「ジャードゥーガル」とはペルシア語で「魔女」を意味する言葉だそうですが、本作には一種ピカレスク(悪漢)的な魅力もありますね。

歴史上の「悪」はつきつめると敗者に集約されていきますが、負けた側の話を知るとまた見えてくるものが変わります。単純に悪とは言い切れない部分もありますし、もし自分だったらどうしただろうかと考えたりして、想像力を刺激されますね。

©︎トマトスープ/秋田書店

奪われた側から見た「知」のストーリー

──主人公をドレゲネではなくファーティマにしたのはどうしてですか?

最初はドレゲネを主人公に想定していたのですが、彼女は貴婦人なのであまり動き回ることができないんです。侍女で相談役だったファーティマのほうが、物語上いろんなところに行っていろんな人に会ってくれるような気がしました。また、ファーティマの出自をイランの学者の家庭に設定すれば、13世紀におけるイスラム世界の知的先進性を描けそうだというアイディアもありました。迷った末に編集さんに「ドレゲネ版」と「ファーティマ版」の2種類のプロットを出して、「ファーティマでいきましょう」ということになりました。

──現在コミックスは4巻。ファーティマことシタラは、物語が進むにつれてより複雑な人物像になってきたように感じます。確かに知の力で戦っているのですが、賢く立ち回るというより、どこか不器用ですよね。

そうなんです。最初はもっとしたたかなキャラクターとして描くつもりだったのですが、生い立ちを構成していくうちに「違う」と。現実でもさまざまな戦争が起こりだした時期と重なったこともあり、彼女は飄々と生きたのではなく、深い痛みや怒りを抱えているのではないかと考え直しました。

──「勉強して賢くなればどんなに困ったことが起きたって何をすれば一番いいかわかるんだ」「それは絶対に悪いことじゃない」とシタラが教わる名シーンが1巻にあります。その一方で、これは単に知の力や賢さを賛美する物語でもないとも感じます。

©︎トマトスープ/秋田書店

私は前作『ダンピアのおいしい冒険』でも知的好奇心をテーマとして扱いましたが、そのときは17世紀の海洋世界を舞台に、主人公のダンピアをまっすぐな好奇心に満ちた人物としてポジティブに描いたんです。ただ、それは一方で収奪と裏表であって、実は暴力的な面を秘めていることもずっと感じていました。そこで、『天幕のジャードゥーガル』では奪われた側の視点から知の物語を描こうと考えました。

──だから知の底知れなさが全編に漂うんですね。さまざまな人物が登場しますが、それぞれの出自や考え方によって知性のあり方が異なります。

13世紀のモンゴルは領土も大変広く、世界中の文化を巻き込んでいきました。それまで東西各地で行われてきた知的な積み上げが、ひとつの場所に出そろい意見交換できるようになったわけです。当時のモンゴルは、そんなすごい舞台装置でもあります。

シタラは頭でっかちで、自分では賢いと思っているけれど実はだいぶ不器用な子。シタラが反発するソルコクタニは純粋な好奇心の人、ボラクチンはある意味オタク的な人…。この物語では賢さの種類がバトルマンガで言う特性や技のようなものなので、できるだけ色々な角度から描きたいと思っています。

©︎トマトスープ/秋田書店

二人組の関係性は、簡単に名前がつけられるほど種類が少ないわけじゃない

──ファーティマとドレゲネ、女性二人の共闘がこの作品の重要なポイントになっていますが、この二人の関係についてはどんな思いを持っていますか?

ファーティマが主人公だとしたら、ドレゲネがヒロインだろうなと最初から考えていました。彼女たちが信頼し合って絆を深めていく物語にしたいと思っていますので、二人の関係性は大事に描きたいですね。キャラクター同士のリレーションシップって、「友情」とか「愛」とか簡単に名前がつけられるほど種類が少ないわけではないと思うんです。ひと言では表せない関係を表現できるのがマンガですし、そのほうが読む方も面白いんじゃないかと。せっかく連載という形で長くこのお話を描けることになりましたので、少しずつ歩み寄ったり、考え方が食い違うときもあったり、というところを丁寧に描きたいです。

©︎トマトスープ/秋田書店

──実はドレゲネの夫で第二代皇帝のオゴタイが気になっていまして…。憎むべき存在のはずなのに、何か不思議な魅力を持った人物ですよね。

私自身、このマンガを描くだいぶ前からオゴタイに関心がありました。モンゴル帝国といえば初代皇帝チンギス・ハンが有名ですが、一人のカリスマが率いる集団から行政機関を持つ帝国へと移行させたのがオゴタイです。着実に仕事をした、ある意味いちばん怖い人。ちょっと計り知れない人物なんです。私自身はまったく人の上に立つ人間ではないので、彼の内面がよくわからないんですよ(笑)。でもそれでいいんじゃないかと思い、オゴタイは普通の人からはまったく理解されないまま地位を固めていく不思議な人として描くことにしました。4巻でオゴタイとファーティマが星の話から言葉を交わすシーンを描いたのですが、今後を予見させるものとしてささやかながらもよくできた気がして、自分でも気に入っています。

©︎トマトスープ/秋田書店

──今後の展開も気になります。

そろそろ西暦1235年に入り、モンゴル帝国では歴史に残る事件が次々に起きて怒涛の展開になります! ここからまた登場するキャラクターたちが少し増えますが、面白く読んでいただけるよう頑張ります。

──楽しみです。『天幕のジャードゥーガル』もそうですが、歴史マンガって、たとえ史実を知っていたとしても、その道のりのなかで人間の生々しい魅力を教えてくれますね。

ちょっと二次創作に通じる面白さがあるんですよね。「私はこの人のここがかっこいいと思う!」とか「この事件ってこんなふうに解釈できるんじゃない?」という自分の意見を込めて描くというか…。完全なオリジナルストーリーを描くのとは少し違っていて、1.5次創作みたいな感覚です(笑)。今、もしかしたら昔『新選組!』を見て感じた面白さに近いことが、自分でもちょっとできているのかもしれないと感じています。ファーティマとドレゲネが史実に残る最後と同じ場所に本当に行きつくのかどうかも含めて、つづきを楽しみにしていただけたらうれしいです。

©︎トマトスープ/秋田書店

私たちは本当に「ロマンス」を求めているのか? 冬野梅子さんが『スルーロマンス』で描いたリアルな“女ふたり暮らし”

●『スルーロマンス』あらすじ●

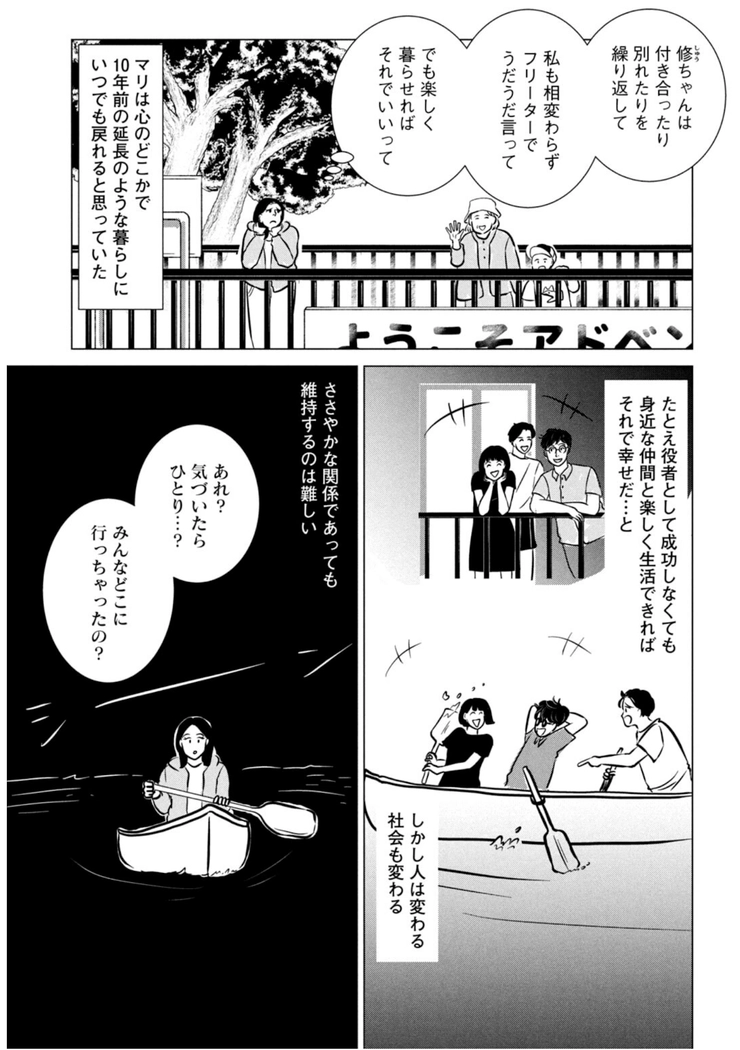

元・売れない役者の待宵マリとフードコーディネーター菅野翠、ともに32歳。同時期に恋に破れた二人は、“女ふたり暮らし”を始める。あきらめ半分に「真実の愛」を求めるマリと翠だが、それぞれの仕事と生活、そして二人の友情はどこへ向かうのか?

正反対の女二人と、ツッコミのナレーション

──今年(2024年)完結した『スルーロマンス』。読んだ後にじわっと爽快な気持ちがわいてくる女性二人の物語でしたが、最初のアイディアはどのようなものでしたか。

前作(『まじめな会社員』)は自意識の話だったので、主人公が頭の中で考えていることをずっと追っていて画面に変化が出づらかったんですね。だから『スルーロマンス』では女性の二人暮らしを描こうと思いました。そうすれば絶対に会話が生まれるから。

©︎冬野梅子/講談社

──自由奔放なマリと、頑張り屋の翠。キャラクターはどのように作っていきましたか?

あまり考えないタイプの人を描いてみたくて、マリができました。自分の中にはない要素ばかりで難しかったので、どういうキャラクターなのかを忘れないようにトルーマン・カポーティの小説『ティファニーで朝食を』の主人公ホリー・ゴライトリーをモデルにしようと決めて。マリはうっすら芸能の仕事をしているけど、何をしているのかよくわからない女の子。気が変わりやすくて、いろんなことに無頓着です。

翠はマリとは逆で、まじめでしっかり者だけど自信がない。「でも、どうせダメだよ」とうじうじしがちな子で、そういう考え方は身に覚えがあるので描きやすかったです。

──マリと翠が真実の愛を探求する、というのが大きなストーリーラインです。

女性二人の話にすると決めたものの、第1話にどういうテーマを持ってくるべきかを悩んで何度も描き直しました。その過程で「真実の愛はあるのか?」という問題提起は長いスパンで描けそうなテーマだし、彼女たちに探求させてみようと思いついたんです。

最初は、昔好きだった『セックス・アンド・ザ・シティ』みたいに、いろんな男性と恋をしてはガッカリして、女同士で語り合うコメディにするつもりだったんです。結果的には考えていたよりシリアスになりましたが。

──二人のおしゃべりがリアルですよね。特に記憶に残っているシーンはありますか?

1巻で、財布と鍵を忘れたマリを翠が迎えに行って牛丼屋でおしゃべりするシーンは、すごくありそうな感じに描けた気がして自分でも気に入っています。あそこで二人のキャラクターをつかめました。

©︎冬野梅子/講談社

──モヤモヤを鋭く分析するナレーションも面白いですね。

『スルーロマンス』では、ナレーションがツッコミをいれたり解説したりする形にしようと編集さんと最初に決めました。『ちびまる子ちゃん』スタイルといいますか、作品の中にちょっとクールにキャラクターを見ている第三者の目線があるんです。

私たちは本当に「ロマンス」なんて求めているのか?

──マリと翠は物語開始時点で32歳。みんな一緒の舟で遊んでいるつもりでいたら、いつの間にか一人でオールを握っているように感じるマリの心の風景も印象的でした。

30代前半は、結婚したり子どもができたりする友達もいれば、仕事で出世していく友達もいたりして、今まで同じ場所にいた人たちがバラバラになる時期ですよね。今振り返ると、いい意味であきらめはじめる年頃で、悪くないなって思うんです。本人には焦りや寂しさがあるかもしれないけれど、物事をノリや勢いではなくちゃんと考えることができる地に足のついた年齢というか。

©︎冬野梅子/講談社

──まさにこのコマでも、小舟とはいえ、マリは自分でオールを握っているわけですしね。

はい。恋愛についても20代の頃は「あの人はこんなことを言っているけど本当は素敵」みたいな思い込みや幻想がまだ持続している場合も多いですが、30代にもなるとちょっと冷静に人生を見つめるようになりますよね。

──『スルーロマンス』というタイトルもそうした考えから?

「真実の愛」はなかなか見つからないから、ロマンスを「スルー(through)」=無視する、気にしないという意味でもあるんですが、「そもそも私たちはロマンスのような夢見がちで楽しげなものを本当に求めているのか?」という疑問もありました。自分自身もキャピキャピしたロマンスを求めていないし、ロマンスのほうからも自分がスルーされている。でも、それはむしろいいことなんじゃないかと思って描いています。

──翠は恋愛について自分なりのトライアルを重ね、ひとまず結婚を選びます。

翠の結婚は、描きながら「ああ、男性にとっての結婚ってこれだったのか」と思いました。昔から男性に向けられていた「お前も結婚して一人前になれ」といった言葉は、要するに結婚して家族を持つと仕事に専念できるという発想なんですよね。翠の結婚もまさにそれです。生活を二馬力にして、なおかつ「私がダメだから一人なんだ」と自分の中に原因を求めて落ち込む作業から解放されるための結婚。効率がいいですよね。それは結局、翠の中にもある〈普遍的な生活〉への迎合でもあるわけですが。

──ロマンスに対して冷静になりつつも、まだ恋愛や結婚に縛られてしまう不思議さですよね。

翠は勉強熱心だから、パートナーを持つことへの社会圧についても当然知っているわけですよ。「いいとされている前提があるが、いかがなものか」という発想も持っているんだけど、それでもぬぐい去れない「どうせ一人だし」みたいな気持ち…。これって何だろう?っていうのは私もずっと不思議で、考え続けています。

©︎冬野梅子/講談社

この作品は女のロマン。女友達という伴走者とともに

──マリが友人から相談されたときに「ポジティブに乗り越えてほしい」と感じ、その感情に罪悪感を持つシーンがあります。物語でははしょられてしまいそうなリアルで繊細な感覚がすくいとられていて、はっとしました。

あれは自分への戒めでもあるんです。マンガを描いていると、読んでいて気持ちのいい流れにしたくなっちゃうんですね。例えば、うじうじした人が気づきを得て明るくなったら物語としてはすっきりするじゃないですか。でも、うじうじ考えがちな人間としては「えっ、なんだよそれ」とハシゴを外される感覚がある(笑)。

戦争の映像が流れてくると、怖くて反射的にテレビのチャンネルを変えたりするのと似ているかもしれません。面倒だから、ラクになりたいから、キャラクターに「大丈夫です、私は逆境も楽しんでいます」と言わせたくなる自分に釘を刺しているんです。本当は「逆境なんて最悪だよ」と言わなきゃいけないと思うので。

──『スルーロマンス』のリアルさの理由が垣間見えた気がします。翠が時々語る容姿にまつわるしんどさも共感しました。

ルッキズムはちゃんと指摘されて解消されていくほうが、未来の人たちにとって絶対いいですよね。いろんな体型の人がそれぞれ好きな格好をすればいいし、一過性のブームで終わらないでほしいです。でも自分がふとしたときに外見のことで落ち込まないかっていうと、それはまた別で。ラクだから、つい見た目を褒めちゃったりすることもありますし…。

©︎冬野梅子/講談社

──社会も人間も、そう簡単にはアップデートできない難しさがありますね。

年齢を重ねることについても同じように思ったりします。特に日本では成熟が重要視されていないというか、年を重ねた女性が軽んじられる場面が少なくない。だからこそかわいらしく「しない」、堂々とした大人を目の当たりにすることはすごく大事だなと思ったりします。じゃあ自分がシミの数を気にしないのかと言われると、なかなか難しいんですけど(笑)。

──最終回、マリが楽しそうな老婦人たちと手を振り合う、いいシーンを思い出しました。

©︎冬野梅子/講談社

あれが理想ですね。『スルーロマンス』を最後まで描いたときに、なんというか、これは〈女のロマン〉みたいな話だったんだなって思ったんです。いわゆる〈男のロマン〉は、男性の大変さを美しく描いた作品ですよね。『スルーロマンス』では、女性の大変さを「これってうちらにしかわかんないよね」という気持ちで描いていました。

恋愛は人生の彩りとか癒しにはなるけど、一緒に険しい道を進んでいくのは結局女友達なのかもしれないなって思ったりします。だからこれは、女のロマン、女の西部劇、女のための『暴れん坊将軍』みたいなマンガなんです(笑)。

©︎冬野梅子/講談社

シモダアサミさんが『体にまつわるエトセトラ』で目指した、コンプレックスからの解放

●『体にまつわるエトセトラ』あらすじ●

「自分の体なのに、どうしてこんなにままならない?」。体にまつわるさまざまなコンプレックスは、時に私たちの人生を左右する。“モテ”のために濃いすね毛を脱毛した男性、お尻の大きさをからかわれてきた女性、目つきが悪くて怖がられる男女、自分の声に自信がもてない女性など、「体」にスポットをあてた爽快オムニバスシリーズ。気になる部位の、気になる話。

コンプレックスがあっても、思いつめなくて大丈夫

──デビューの頃から心・体・性を温かい目線で描かれてきたシモダさん。唯一無二の存在感を保ち続けていらっしゃいますが、そもそもこうしたテーマを描き始めたきっかけはあるのでしょうか。

今の作風になったのは、『マンガ・エロティクス・エフ』(太田出版)というエロありきの雑誌でデビューした影響もあるかもしれません。その後も女性の性や体にまつわるテーマでの依頼が続いたんです。ただ私自身、そういう雑誌を愛読しているぐらい、エロティックなものが好きでした。当時、同級生に下ネタ的な話をすると「女性がそういうことを考えるのはちょっとおかしいよ」と言われたりして。それに対する「なにを!」という気持ちもありました。

──『mon*mon』(太田出版)ではアラサー女性の欲求不満のモンモンとした感覚がユーモアをまじえて描かれていて、新鮮でした。2013年発売のコミックスが今も電子書籍で売れ続けているとも聞いています。

ありがたいですね。小・中学生の頃の私は、コンプレックスのかたまりだったんです。大人になってから「あれ、全然大したことなかったなあ」と思って、『mon*mon』を描きはじめたんですね。今もずっと、作品を通していろんな人の悩みに「あまり思いつめなくても大丈夫だよ」と伝えられたらいいなと思っています。

©︎シモダアサミ/祥伝社FEEL COMICS

──『体にまつわるエトセトラ』でも、いろいろな身体的コンプレックスとどうつき合うかが軽やかに描かれていますよね。

声にコンプレックスのある「ナナミ」のエピソードは、私が中学生の頃に経験したでき事がもとになっています。友達とキャッキャッとしゃべっていたら男子から名指しで「うるせえよ!」と怒鳴られて、「私の声ってそんなにうるさいんだ」ってすごくショックを受けたんですよね。そばかすが多いのも嫌で「大人になったらお金を貯めてきれいにしたい」と思っていたんですけど、20代の頃に友達から「そばかすチャーミングじゃん」と言われたんです。そのひと言で、「えっ…、そーお?」と一気に心が軽くなって(笑)。

©︎シモダアサミ/祥伝社FEEL COMICS

©︎シモダアサミ/祥伝社FEEL COMICS

「私もこんなふうにしたい」という憧れが作品づくりの原動力

──『体にまつわるエトセトラ』の着想はどんなところから?

担当編集の菅谷さんから、当時まだ放送していた深夜番組「タモリ倶楽部」で男性の乳首にまつわる特集があったと聞いたんです。ニップレスや透けにくい下着など、男性が乳首をどう扱っているかという特集で、男の人もそういう部分に心を砕いていたりするんだなと。そこから体の部位ごとに何か話になるかなとプロットを考えはじめたら、色々出てきました。

──まさに乳首へのトラウマがある男性の話も収録されていますが、「男性だって体のことでこんなふうに悩んだりすることもあるだろうな」と共感しました。

よかったです。当事者ではないので、友人のパートナーなどに乳首にまつわるエピソードを聞いたりして、悩みながら描いた話です。女性を描くときは私にわかる半径の中で「まあ、あるかな」と感覚で描けるんですけれど、この作品では男性のモヤモヤも描くチャレンジをしたのでドキドキでした。

©︎シモダアサミ/祥伝社FEEL COMICS

──生理の回も面白かったです。私は吸水ショーツを愛用しているんですが、月経カップにもチャレンジしてみたくなりました。

ぜひ。私自身が月経カップを使いはじめたのを機に考えたお話です。マンガにも描いたとおり最初は大変でしたが、カップの折り方やコツをつかめばラクになりました。ゴミも少なくなるし、慣れちゃうと入れているかもわからないくらい。合わない方もいらっしゃるそうなので無理はしないでほしいんですけれど、私にはすごくよかったですね。

──パートナーに自分の体を理解してほしいという思いが描かれていたことも印象的でした。

SNSなどで女性の体への理解がまったくない男性の発言を目にして、憤りを感じることがあります。やっぱりいちばん身近な相手やパートナーには、自分の体のことも知ってほしいですよね。でも実は、私自身があまり言えないタイプの人間なんです。「私もこんなふうにしたい」という思いで描いてはいるけど、「でも、できてないよね」と苦しく思うこともあります。

©︎シモダアサミ/祥伝社FEEL COMICS

──理想を込めたマンガでもあるのですね。

はい。よく「実体験から描いているんですか?」と聞かれるんですが、基本的には憧れから物語をつくっています。もちろん実際に体験したこともたくさん入っているんですけど、「自分もこういうふうになりたいな」という思いが原動力になっています。

固定観念みたいな重い荷物をすっと下ろせる物語を目指して

──ボディポジティブな気分にあふれた「お尻」の話や、誰しもの内にあるルッキズムを描いた「目」についての話など、どの回も面白いのですが、ご自身の中で特に印象に残っているエピソードはどれですか?

やっぱりコミックスの最後に収録した「あそこ」については、描けたことがうれしかったです。そのものずばりの話はあまりマンガでも読んだことがない気がしたので、まずは描いてみようと。自分でも鏡を覗いてみたり、1回だけストリップに行ってみたりしたことがあって、そのときの気持ちを素直に描いています。「え、あんなにきれいなの?!!!!」とびっくりして「何が違うんだろう…」としょんぼり帰ったこととか、ダンスパートでは寝ていたお客さんが、脚を広げた瞬間に起きたのも衝撃で。小さいコマですけどそこも描けてよかったです(笑)。

©︎シモダアサミ/祥伝社FEEL COMICS

──ストーリーとはまったく関係なく、主人公の元カレが小柄な男性として描かれていたのも新鮮でした。現実には女性のほうが背の高いカップルもいますが、トピックにならない形で描かれることは多くないですよね。

主人公のミサキは背が高い女性のイメージだったので自然に描いたんですが、担当編集さんも同じように驚いてくれて。ねらって描いたわけではないんですけど、「背が高い女子、背が低い男子がいるのは当たり前だよね」という感覚です。

──このコマだけでも色んな役割からちょっと自由になれる感じがします。

©︎シモダアサミ/祥伝社FEEL COMICS

ありがとうございます。今までの「これはこう」みたいな暗黙の決まりごとをちょっとずつ破っていける描写ができたらとはいつも考えています。私の父は「普通」が口癖なんですね。「お父さん、“普通”ってないから」といつも言うんですけど(笑)。そういう固定観念みたいな重たいものを、すっと肩から下ろせるような話を目指して描き続けていきたいです。

──楽しみです。最後にyoi読者の皆さんにメッセージをいただけますか?

20代、30代のときは、まわりの意見にすごく揺れてわーっとなることも多いと思うんですけれども、自分を信じて選択してもらえたら。そして年齢を重ねていくほど心の自由度も増していくので、年を取ることを恐れず楽しみにしていてほしいですね。「大人になるのってすごく楽しいよ」と言えるように、私も楽しい大人でいたいです!