昔の女性たちの生理(月経)周りの不調には、伝統医学としての漢方薬が力を発揮していました。漢方薬には、生理痛がつらい、PMSで仕事の効率が上がらない、生理が遅れて不安…などの悩みに有効なものがあります。西洋医学の医師で漢方を専門とする渡辺賢治先生にお話を伺いました。

修琴堂大塚医院 院長

横浜薬科大学学長補佐。慶應義塾大学医学部卒業、同大医学部内科学教室、米国スタンフォード大学遺伝学教室で免疫学を学ぶ。帰国後、漢方を大塚恭男先生に学ぶ。慶應義塾大学医学部漢方医学センター長、慶應義塾大学教授を経て2019年より現職。新刊に『メンタル漢方 体にやさしい心の治し方』(朝日新聞出版)ほか多数。

“血の道症”には漢方。古来から漢方は女性の味方

増田美加(以下、増田):女性の生理周りの不調に漢方薬が効くのは、なぜでしょうか?

渡辺賢治先生(以下、渡辺先生):「血の道症には漢方」と言われるくらい、婦人科の病気の治療は2千年前から漢方が得意とする分野です。

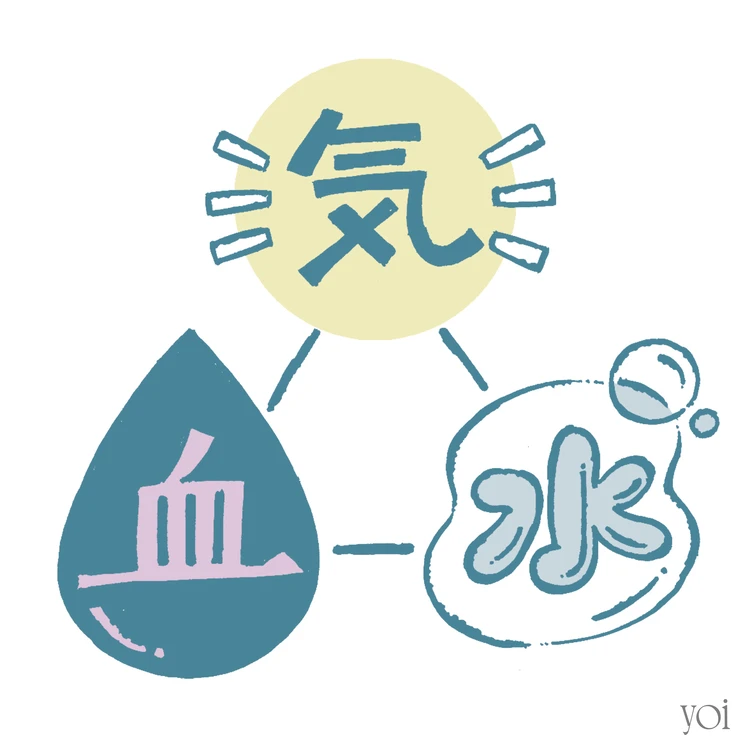

漢方では、気(き)・血(けつ)・水(すい)という概念があり、いずれも体を機能させるために必要な要素と考えています。女性の婦人科系の不調は、気・血・水のどこかがうまく機能しないことによるものがほとんどです。

“気”は、やる気、元気、気力の気と同じでメンタルに大きくかかわります。“血”は、血液とほぼ同じで、気とともに巡り、体の各組織に栄養を与えます。“水”は、血液以外の体液全般で、例えばリンパ液、分泌液、尿などを指します。

そもそも生理は、血流がうっ血して、血の巡りが悪くなった状態です。それを改善し、血の巡りをよくする漢方薬はたくさんあります。

また、生理前に女性ホルモンの黄体ホルモンが増えると、水の巡りが悪くなります。PMSなどで起こるむくみや頭痛は、水の巡りが悪いために起こるので、余分な水を取り、水の巡りをよくする漢方薬で改善できます。

さらに気の停滞によって、PMSなどの気分の落ち込みやイライラが起こるので、気を巡らす漢方薬がよく効きます。

このように女性の生理周りの不調は、気・血・水の停滞や機能低下を原因とするものが多く、漢方薬には気・血・水を正常化するものがたくさんあるため、漢方薬は「血の道症」(婦人科系の不調や病気)が得意とされているのです。

低用量ピルなどが使えない人にも

増田:婦人科で女性ホルモン剤(低用量ピルなど)を処方されたけれども、ホルモン剤が合わないと感じたときに漢方薬は役立ちますか?

渡辺先生:漢方薬のいいところは、いろいろなアプローチができる薬が豊富にあるというところです。ですから、必ず合う漢方薬が見つかります。

ただ、つらい生理痛である月経困難症は、子宮や卵巣に何らかの病変がある可能性もあります。一度は婦人科で診察してもらい、つらい生理痛の原因となる病気が背後に隠れていないかを確認してほしいと思います。

そのうえで、原因となる病変や病気がないのに、生理痛がつらいという方で、ピルなどのホルモン剤が合わなくて対処できない場合は、どうぞ漢方を頼ってください。

漢方薬で体質を改善することで生理痛が治ることがあり、漢方薬を続けていくと体が変わり、薬に頼らない体になって、その先は漢方薬が不要になります。

また、ピルなどの女性ホルモン剤や抗不安薬などと併用することもできます。生理周期にまつわる不調に使う西洋薬と併用できない漢方薬はほとんどありません。

自分で治す力を最大限引き出すのが漢方薬です。生理痛の痛みを止めながら、体質を改善していってくれます。

生理周りの不調に効く漢方薬はコレ!

増田:生理周りの不調に使う漢方薬の実例を教えてください。

渡辺先生:はい。生理痛、月経困難症、PMS(月経前症候群)、月経不順、不妊症によく使う漢方薬を紹介します。

生理痛、月経困難症の人に

「桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)」

つらい生理痛に使うファーストチョイスの漢方薬です。血の滞りがある瘀血(おけつ)の症状を取り除きます。比較的体力があって、生理痛が強い人や子宮筋腫がある人に処方します。のぼせやすく、赤ら顔になる人にも使います。

「当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)」

生理痛、月経困難症があるけれども、体力があまりない人に出す漢方薬です。血を運ぶ栄養が不足した状態の血虚(けっきょ)に効く薬として、女性の名薬と言われています。

「桃核承気湯(とうかくじょうきとう)」

生理痛が強くて生理前に便秘になりがちの人に処方します。下剤作用があるので、下痢しやすい人には処方しません。

「芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)」

即効性があり、生理痛がつらいときに飲むとすぐに効きます。甘草がたくさん含まれているので、漫然と飲むと低カリウム血症やほかの副作用を引き起こすこともあります。医師の処方通りに服用して、飲みすぎなければ問題ありません。 生理痛がつらい人への日常生活の養生法として、骨盤内の血流をよくするために、おなかを温めることはとても効果があります。使い捨てカイロなどでおなかを温めてください。

PMS(月経前症候群)の人に

PMSは、心と体の両方にさまざまな症状(気分の落ち込み、むくみ、頭痛、めまいなど)が起こります。漢方では水の流れが滞り、巡りが悪いことが原因で、水毒の状態と考えます。

「当帰芍薬散」

特にPMSで頭痛、めまい、むくみ、吐き気がある人に処方します。茯苓(ぶくりょう)、白朮(びゃくじゅつ)、沢瀉(たくしゃ)などの生薬が配合されており、水の滞りがある水毒タイプの余分な水を出してくれるので有用です。

「加味逍遥散(かみしょうようさん)」

PMSで気分が落ち込む、イライラする、人にあたってしまうなどの人に処方します。不安、不眠などの気うつの症状を改善します。気の巡りをよくする薄荷(はっか)などの生薬が含まれています。煎じ薬だと、アロマテラピーのような香りの作用を感じるという人もいます。

「安中散(あんちゅうさん)」

生理前に胃腸の不調が出て、胃が痛い人などに処方します。水が滞る水毒を改善します。「当帰芍薬散」と合わせて使うこともあります。

生理不順の人に

「当帰芍薬散」

痩せていて、生理が止まる、もしくは生理が遅れてしまう人に処方します。むくみやすく、冷えがある場合には長く飲める漢方薬ですので、体質改善にも使えます。

「桂枝茯苓丸」

比較的体力がある人の生理不順に。血の滞りを改善し血流を促します。

「加味逍遥散」

不安感が強く、なんとなくの不調や気分の変調が大きい人に処方します。

不妊症で悩む人に

婦人科や不妊外来で、特にこれといった器質的な問題がないにもかかわらず、不妊症(機能性不妊)の人に、不妊治療と並行して処方することが多いのが「当帰芍薬散」「桂枝茯苓丸」のふたつです。その人の体質によってどちらかをおすすめすることが多いです。

子宮内膜症や子宮筋腫などの器質的な問題がある場合は、まずは婦人科で治療することが大切です。

また、不妊の場合は、男性も一緒に服用することが大事です。「補中益気湯(ほちゅうえっきとう)」「八味地黄丸(はちみじおうがん)」などもよく処方されます。

「漢方医」の検索におすすめのサイトはこちら

イラスト/大内郁美 企画・構成・取材・文/増田美加